Электронная катушка зажигания схема. Принцип работы и устройство катушки зажигания

Работа бензинового двигателя внутреннего сгорания возможна только при наличии искры в камере сгорания. Искра должна податься вовремя и быть достаточно сильной для воспламенения воздушно-топливной смеси. За этот процесс отвечает система зажигания автомобиля. Она состоит из многих элементов и очень важную роль в системе играет катушка зажигания.

Электрической искре очень непросто образоваться в условиях диэлектрической среды, созданной топливо-воздушной смесью в камере сгорания. Самый незначительный электрический пробой в таких условиях возможен только при наличии очень высокого напряжения. Электрический импульс такой силы просто не может возникнуть при напряжении 12 вольт, которой располагает бортовая система электропитания автомобиля. Напряжение, способное вызвать кратковременное появление искры на электродах свечи зажигания должно быть не менее десятка тысяч вольт.

Чтобы создать импульс такого высокого напряжения применяют катушку зажигания. Она призвана преобразовать напряжение бортовой системы электрооборудования в 6, 12 или 24 вольта в кратковременный импульс с напряжением до 30 000 вольт. Устройство передает импульс на свечу, где между ее контактами возникает искра, необходимая для того, чтобы рабочая смесь воспламенилась.

Катушки зажигания той или иной конфигурации устанавливают на всех без исключения ДВС, работающих на бензине или газе. Она применяется на всех видах систем зажигания без исключения– контактной, бесконтактной и электронной.

Принципиально катушка зажигания устроена очень просто. Она имеет две обмотки – первичную и вторичную. Провод с крупным сечением создает первичную обмотку, а вторичная намотана более тонким проводом и количество витков может составлять до 30 000. Первичная обмотка имеет около ста витков. Обмотки расположены вокруг металлического стержня – снизу вторичная, а поверх ее наматывают первичную обмотку.

Обе обмотки, как и сердечник, заключены внутри диэлектрического корпуса, внутри которого находится трансформаторное масло. Вся конструкция в сборе представляет собой повышающий трансформатор. На его первичную обмотку подают ток низкого напряжения, а высоковольтный импульс снимают с вторичной.

Виды катушек и схемы их подключения

При абсолютно одинаковой конструкции, катушки подключают по разным схемам, которые определяют вид устройства:

- общая катушка;

- индивидуальная катушка;

- сдвоенная или двухвыводная.

Самый простой и старый вид катушек. Схема подключения ее предполагает наличие только одной катушки, передающей высоковольтный импульс на распределительное устройство – трамблер. Он уже распределяет высокое напряжение между свечами цилиндров, согласно порядку их работы. Такая схема подключения может применяться на ситстемах зажигания всех существующих типов – электронной, контактной и бесконтактной.

Функционирование бобины основывается на процессе электромагнитной индукции – высоковольтный импульс возникает при прохождении малых токов через первичную обмотку, возбуждая в высоковольтной обмотке магнитное поле, что и вызывает появление мощного импульса, который поступает на свечи.

Катушка индивидуального типа

Электронные системы зажигания могут работать только с такими катушками. Они отличаются по схеме подключения и внешне – каждая свеча имеет свою катушку и это способствует гораздо лучшей синхронизации фаз газораспределения с моментом возгорания смеси бензина и воздуха.

![]()

Катушки индивидуальной конструкции сухие и имеют в своей конструкции электронные детали воспламенителя. Обмотки расположены в обратном порядке, и ток вторичной обмотки идет прямиком контакты свечи. Конструкция этих катушек предполагает наличие диода, отсекающего высокие токи.

Сдвоенные катушки зажигания

Используется как высоковольтный повышающий трансформатор — накопитель эл. энергии в индуктивности, для создания на электродах свечи зажигания дугового разряда, продолжительностью 1-3 мс.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рис. Катушка зажигания в разрезе: 1 — изолятор; 2 — корпус, 3 — изоляционная бумага, 4 — первичная обмотка, 5 — вторичная обмотка, 6 — клемма вывода первичной обмотки (обозначения: «1», «-«, «К»), 7 — контактный винт, 8 — центральная клемма высокого напряжения, 9 — крышка, 10 — клемма питания (обозначения: «+Б», «Б» «+», «15»), 11 — контактная пружина, 12 — скоба, 13 — наружный провод, 14 — сердечник.

На рисунке приведено изображение катушки зажигания в разрезе и одна из схем соединения обмоток. Повторим, изложенное ранее: катушка — это трансформатор с двумя обмотками намотанными на специальный сердечник.

Вначале намотана вторичная обмотка тонким проводом и большим количеством витков, а сверху на нее намотана первичная обмотка толстым проводом и небольшим количеством витков. При замыкании контактов (или другим способом) первичный ток постепенно нарастает и достигает максимального значения, определяемого напряжением аккумуляторной батареи и омическим сопротивлением первичной обмотки. Нарастающий ток первичной обмотки встречает сопротивление э.д.с. самоиндукции, направленное встречно напряжению аккумуляторной батареи.

Когда контакты замкнуты, по первичной обмотке протекает ток и создаёт в ней магнитное поле, которое пересекает и вторичную обмотку и в ней индуцируется ток высокого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя как в первичной, так и во вторичной обмотках наводится э.д.с. самоиндукции. Согласно закону индукции вторичное напряжение тем больше, чем быстрее исчезает магнитный поток, созданный магнитотоком первичной обмотки, чем больше отношение чисел витков и тем больше первичный ток в момент разрыва.

Такая конструкция характерна при построении систем зажигания с использованием контактов прерывателя. Ферромагнитный сердечник может насыщаться первичным током, что приводило бы к уменьшению накапливаемой в магнитном поле энергии. Для уменьшения насыщения используют разомкнутый магнитопровод. Это позволяет создавать катушки зажигания с индуктивностью первичной обмотки до 10 мГн и первичном токе 3-4 А. Выше ток нельзя использовать т.к. при этом токе может начаться обгорание контактов прерывателя.

Если в катушке индуктивность Lk = 10 мГн и ток I = 4 А,то в катушке можно запасти энергии W не более 40 мДж при КПД = 50 % (W = Lk * I * I/2). При некотором значении вторичного напряжения между электродами свечи зажигания возникает электрический разряд. Из-за возрастания тока во вторичной цепи вторичное напряжение резко падает до, так называемого, напряжения дуги, которое поддерживает дуговой разряд. Напряжение дуги остаётся почти постоянным до тех пор, пока запас энергии не станет меньше некоторой минимальной величины. Средняя продолжительность батарейного зажигания составляет 1,4 мс. Обычно этого достаточно для воспламенения топливовоздушной смеси. После этого дуга исчезает; а остаточная энергия расходуется на поддержание затухающих колебаний напряжения и тока. Продолжительность дугового разряда зависит от величины запасённой энергии, состава смеси, частоты вращения коленвала, степени сжатия и пр. При увеличении частоты вращения коленвала время замкнутого состояния контактов прерывателя уменьшается и первичный ток не успевает нарасти до максимальной величины. Из-за этого уменьшается запас энергии, накопленной в магнитной системе катушки зажигания и понижается вторичное напряжение.

Отрицательные свойства систем зажигания с механическими контактами проявляются при очень малых и высоких частотах вращения коленвала. При малых частотах вращения между контактами прерывателя возникает дуговой разряд, поглощающий часть энергии, а при высоких частотах вращения вторичное напряжение уменьшается из-за «дребезга» контактов прерывателя. Контактные системы за рубежом давно не применяются. По нашим дорогам ещё колесят а\м, выпущенные в 80 х годах.

Некоторые катушки зажигания работают с добавочным резистором. Функциональная схема соединения такой катушки с контактной системой зажигания приведена рядом.

Рис. Схема соединения катушки зажигания с контактной системой зажигания: 1 — свечи зажигания, 2 — распределитель, 3 — стартер, 4 — замок зажигания, 5 — втягивающее реле стартера, 6 — добавочное сопротивление, 7 — катушка зажигания.

Схема соединения обмоток катушки другая. На пусковых режимах, когда напряжение на аккумуляторной батарее падает, добавочный резистор закорачивается вспомогательными контактами втягивающего реле стартера или контактами дополнительного реле включения стартера, что обеспечивает первичной обмотке катушки зажигания рабочее напряжение 7-8 В. На рабочих режимах двигателя напряжение питания 12-14 В. Добавочные резистор наматывается обычно из константановой или никелевой проволоки. Если проволока никелевая, то такое сопротивление называют вариатором из-за изменения сопротивления от величины протекающего по нему тока: чем больше ток, тем выше температура нагрева и выше сопротивление. На повышенных частотах вращения коленвала сила первичного тока падает, нагрев вариатора ослабевает и его сопротивление уменьшается. Тж. вторичное напряжение зависит от тока разрыва в первичной цепи, то применение вариатора даёт возможность снизить вторичное напряжение при малой и повысить — при большой частоте вращения коленвала двигателя.

В транзисторных системах зажигания прерывание первичного тока осуществляется силовым транзистором. В таких системах первичный ток увеличен до 10 — 11 А. Используются катушки зажигания с низким сопротивлением первичной обмотки и высоким коэффициентом трансформации. Приведем образцы осциллограмм, снятых в исправной системе на первичной и вторичной обмотках катушки зажигания.

Рис. Осциллограмма первичной обмотки.

Рис. Осциллограмма вторичной обмотки.

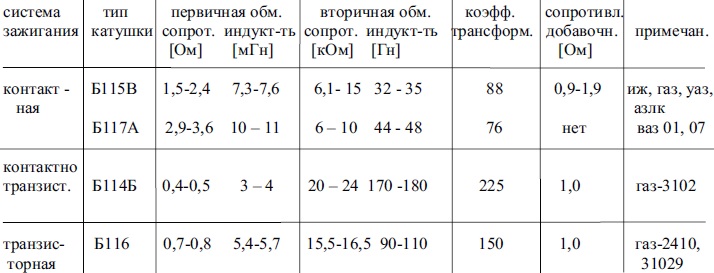

Форма осциллограмм очень похожа, т.к. обмотки катушки связаны между собой трансформаторной связью (взаимной индукцией). Катушки контактно-транзисторных и транзисторных систем зажигания имеют классическую конструкцию: маслонаполненные, с разомкнутым магнитопроводом, в металлическом корпусе. Приведём некоторые данные по выпускавшимся отечественным катушкам зажигания.

Как водно из таблицы катушки зажигания отличаются количеством витков в обмотках и коэффициентом трансформации в различных системах зажигания. Конструкции катушек мало отличались.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Под капотом на крыле или на разделительной панели между подкапотным пространством и салоном автомобиля. Иногда непосредственно на двигателе.

НЕИСПРАВНОСТИ

Основная неисправность обрыв первичной или вторичной обмоток. Иногда от перегрева срабатывает аварийный клапан давления масла. После слива масла катушка выходит из строя. Некоторые катушки продолжают работать даже при обрыве вторичной обмотки, при этом при дросселировании наблюдаются пропуски искрообразования.

При длительной эксплуатации а\м изоляционные свойства материалов, применяемых в катушках зажигания теряют свойства и случаются высоковольтные прогары, позволяющие «уходить» части заряда на массу. При осмотре катушки зажигания такую неисправность легко обнаружить по серому следу на поверхности изолятора катушки (похож на след от простого карандаша) или чернота прогара с частично обугленной поверхностью.

Необходимо осмотреть разъем ВВ провода, выходящего из катушки зажигания. В 70% случаев там окисленная поверхность или ржавчина. В таком случае обязательно проверьте центральный ВВ провод. Сопротивление его должно быть не более 20 кОм. Нередкая ситуация: ВВ провод прозванивается, сопротивление до 20 кОм, а осциллограмма горения на всех цилиндрах одинаково неправильная. При резком дросселировании осциллограмма горения ещё сильнее искажается, наблюдается хаотичное искрообразование и только замена центрального ВВ провода приносит положительный результат.

Катушка зажигания - повышающий трансформатор, который преобразует низковольтное напряжение, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное, которое используется для поджига топливо-воздушной смеси.

История создания катушки зажигания

Современная автомобильная катушка зажигания ни что иное, как индукционная катушка инженера Генриха Румкорфа, запатентованная еще в 1851 году. Индукционная катушка Румкорфа могла образовывать дугу до 30 сантиметров длиной. Изобретение оказалось таким удачным, что в 1858 году Румкорф получил за него премию Наполеона III в 50 тысяч франков, с формулировкой "за наиболее важные открытия в области применения электричества".Устройство катушки зажигания

Катушка зажигания - повышающий трансформатор постоянного тока. Его задача - генерировать высоковольтный ток, который необходим для поджига топливо-воздушной смеси. Ток или аккумулятора поступает в первичную обмотку катушки. Обмотка, как правило, состоит из 100-150 витков изолированной специальным составом медной проволоки относительно большего диаметра. Концы обмотки подведены к двум низковольтным контактам на крышке катушки, на них подается напряжение 12 вольт. В обмотке вторичного контура от 15 до 30 тысяч витков более тонкой медной проволоки.Высоковольтный разряд катушки зажигания не убьет, но будет очень ощутимым

За счет разницы в толщине проволоки и количестве витков во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное напряжение (25.000 - 35.000 Вольт). Вторичная обмотка находится внутри обмотки первичного контура. Один контакт вторичного контура соединен с отрицательным контактом первичного контура, а второй выведен на центральную клемму в крышке катушки. Этот вывод служит для передачи тока высокого напряжения, к нему подводится , другой конец которого подключен к центральному контакту в . Для увеличения силы магнитного поля обе обмотки монтируются вокруг железного сердечника, который помещен в специальный корпус с изолирующей крышкой. Для оптимизации работы и предотвращения излишнего нагрева катушка заполняется трансформаторным маслом.

Принцип работы катушки зажигания

Принцип работы катушки основан на возникновении во вторичной обмотке тока высокого напряжения во время прохождения в первичной обмотке тока низкого напряжения. За счет возникающего магнитного поля во вторичной обмотке возникает импульс тока высокого напряжения. В тот момент, когда требуется возникновение искры, размыкаются контакты в . В тот же момент разрывается цепь первичной обмотки. Высоковольтный ток приходит на центральный контакт катушки зажигания и далее устремляется на тот контакт в крышке, напротив которого в данный момент расположен . Цепь замыкается и импульс передается на свечу зажигания одного из цилиндров.Из-за низкой надежности распределителей зажигания в современных автомобилях применяются системы с индивидуальными катушками зажигания для каждой отдельной свечи. За счет этого увеличивается энергия искрообразования и снижается уровень радиопомех, которые создает система зажигания. Кроме того, схема с индивидуальными катушками позволила избавиться от применения ненадежных высоковольтных проводов.

Особенности эксплуатации катушки зажигания

Автомобильные катушки зажигания чаще всего выходят из строя из-за перегрева при работе в моторном отсеке, попадания воды на корпус и внутрь корпуса, и по ряду других причин. Существенно снижает ресурс катушки частое включение зажигания без запуска двигателя.Для увеличения срока службы желательно время от времени очищать корпус катушки зажигания от грязи и пыли, проверить надежность крепления проводов низкого и, особенно, высокого напряжения.Два основных врага катушки зажигания - перегрев и коррозия. Из-за перегрева на корпусе из пластика образуются микроскопические трещины

Несмотря на высочайшее напряжение, высоковольтный разряд катушки зажигания, в целом, безвреден для человека, так как для искры характерна относительно низкая сила тока. Однако при прохождении разряда через руку, электрический шок будет достаточно сильным, поэтому отсоединять высоковольтные провода при работающем двигателе категорически не рекомендуется.Нередко владельцы старых автомобилей сталкиваются с тем, что от водительской двери или другого , которого они касаются при выходе или входе в салон, "бьет током". Причиной этого явления могут быть микротрещины в корпусе одной из катушек зажигания, через которые происходит утечка высоковольтного тока.

Факультет механический. Кафедра сельскохозяйственной техники.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 по предмету «Тракторы и автомобили»

Лабораторная работа - Контактное зажигание

Вопросы

1. Контактная система зажигания

2. Катушка зажигания.

3. Прерыватель распределитель.

Контактная система зажигания

Источником высокого напряжения разных систем зажигания есть индукционная катушка, которая превращает ток низкого напряжения от аккумулятора или генератора в ток высокого (12 и больше киловольт).

К электрической сети классической системы зажигания (рис. 1) входят: источник питания - соединенные параллельно генератор 6 и аккумуляторная батарея 5; катушка зажигания 8 с первичной и вторичной обмотками; конденсатор 9; прерыватель-распределитель 2 с кулачком 3 и контактами 4; свечи зажигания и проводы высокого напряжения.

Рис. 1 - Контактная система зажигания (КСЗ) с трехклемной катушкой:

1 - свечи зажигания; 2 - прерыватель-распределитель; 3 - кулачок с выступлениями; 4 - контакты; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - генератор; 7 - выключатель зажигания; 8 - катушка зажигания; 9 - конденсатор

После включения выключателя зажигания 7 при запертых контактах 4 прерывателя-распределителя 2 ток низкого напряжения от "+" аккумуляторной батареи проходит в первичной обмотке катушки зажигания и через запертые контакты на "массу" двигателя и "-" батареи. При этом вокруг витков первичной обмотки создается электромагнитное поле, которое по своему значению нарастает в течение 0,02 с и достигает максимального значения, когда сила тока увеличится до 3,0-3,5 А. Такое переменное магнитное поле в первичной обмотке индуктирует во вторичной ЭДС взаимоиндукции около 2 кВ.

В момент размыкания контактов прерывателя ток в первичной обмотке быстро исчезает, а так же исчезает и магнитный поток, который, пересекая витки вторичной и первичной обмоток, индуктирует в них ЭДС соответственно высокого напряжения (16-26 кВ), а также самоиндукции (200- 300 В) такого же направления, что и прерванный ток. Вторичная обмотка задерживает его исчезновение и приводит к возникновению искрения и подгорания контактов. Во избежание этого явления, параллельно контактам включают конденсатор 9.

Физические явления формирования импульсов тока высокого напряжения и возникновение искры в свече зажигания графически изображены на рис. 2. Во время вращения вала двигателя происходит замыкание контактов прерывателя и при включенном зажигании по первичной обмотке индукционной катушки проходит ток І1 , постепенно увеличиваясь от нуля до максимального значения по экспоненте (см. рис. 2, а).

В момент, необходимый для подачи искрового импульса, контакты прерывателя размыкаются и возникает колебательный процесс, связанный с обменом энергии между магнитным полем катушки и электрическим полем в емкостях первичного и вторичного кругов. Амплитуда колебаний напряжения, приложенной к электродам свечи U2, спадает по экспоненте (как показано на рис. 2,б штриховой линией).

Тем не менее, интерес вызывает лишь первая полуволна напряжения, поскольку, когда ее максимальное значение U2max превышает напряжение пробоя искрового промежутка Ug, возникает необходимая для зажигания искра. Величина U2max зависит от коэффициента трансформации катушки зажигания Кт, величины тока в первичной обмотке в момент размыкания контактов I1p, а также индуктивности L1 и емкости С1 первичной и С2 вторичной звеньев.

Рис. 2 - Графическое изображение формирования импульсов тока высокого напряжения

Максимальное напряжение вторичной обмотки U2max, при отсутствии искрового разряда осуществляет затихающие колебания.

После пробоя искрового промежутка вторичное напряжение резко уменьшается. При этом искра сначала имеет емкостную фазу, связанную с разрядкой емкостей на промежуток, а потом индуктивную, во время которой в искре выделяется энергия, накопленная в магнитном поле катушки. Емкостная составляющая искры есть кратковременной, с большой силой тока и имеет голубое свечение. Индуктивная фаза значительно продолжительнее, имеет небольшую силу тока и неяркое красное свечение.

Осциллограмма вторичного напряжения, которое отвечает графику, изображенному на рис. 2,б демонстрирует признаки нормальной работы системы зажигания. Это можно определить и по виду искры между электродами свечи. Если она имеет яркое ядро, окруженное пламя красного цвета, то такая система зажигания исправная.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала и количества цилиндров контакты прерывателя находятся в замкнутом состоянии меньшее время, а потому ток в первичной обмотке катушки зажигания не достигает своего максимального значения и вторичное напряжение уменьшается (рис. 3).

Аналогичное отрицательное влияние имеет увеличение зазора между контактами прерывателя. Вместе с тем при малом зазоре и низкой частоте вращения этот промежуток пробивает ток ЭДС самоиндукции, происходит искрение в контактах прерывателя, ток резко не исчезает и, как следствие, напряжение во вторичной обмотке уменьшается. По этим причинам оптимальный зазор между контактами прерывателя, при котором индуктируется максимальное вторичное напряжение в катушке зажигания, устанавливают в пределах 0,35-0,45 мм.

Рис. 3. Зависимость силы тока в первичной обмотке катушки зажигания Ij и вторичного напряжения U2 от частоты вращения коленчатого вала двигателя n

Как отмечалось выше, ток самоиндукции, который возникает в первичной обмотке катушки зажигания в случае размыкания контактов, имеет отрицательное влияние, поскольку он сохраняет направление прерванного тока, способствует искрению и обгоранию контактов прерывателя.

Для устранения этого явления параллельно контактам подключают конденсатор, который при размыкании контактов заряжается и предотвращает определенной мерой их обгоранию. При очередном замыкании контактов конденсатор разряжается через первичную обмотку, создавая при этом импульс тока обратного направления и усиливая рост вторичного напряжения. Поскольку каждая система зажигания имеет собственные параметры, для нее подбирают свой конденсатор первичного круга, емкость которого находится в пределах 0,17-0,35 мкФ.

Катушка зажигания

В данное время применяют два вида катушек зажигания - с разомкнутым и запертым магнитопроводом , которые изготовляют по трансформаторной и автотрансформаторной схемами соединения обмоток.

Трехклемная катушка зажигания с разомкнутым магнитопроводом (рис. 4) - это трансформатор, который имеет вторичную обмотку, изготовленную из тонкого провода диаметром 0,07-0,09 мм, намотанного на сердечника, который представляет собой пакет изолированных одна от одной пластин из электротехнической стали; количество витков составляет 17-26 тысяч. Первичная обмотка катушки зажигания изготовлена из толстого провода (диаметром 0,7-0,8 мм), которая намотана сверху на вторичную, что больше оказывает содействие отводу от нее теплоты, и имеет небольшое количество (270-300) витков. Вторичная обмотка одним концом соединена с выводом 8, а вторым - с первичной обмоткой, т. е. выполнена по автотрансформаторной схеме. Коэффициент трансформации катушки зажигания представляет Кт = 56-230.

Рис. 4 - Строение трехклемной катушки зажигания:

1 - изолятор; 2 - корпус; 3 - изоляционная бумага обмоток; 4 - первичная обмотка; 5 - вторичная обмотка; 6 - клемма вывода первичной обмотки; 7 - контактный винт; 8 - центральная клемма для провода высокого напряжения; 9 - крышка; 10 - клемма для подведения питания (обозначение "+Б", "Б", "+", "15"); 11 - контактная пружина; 12 - скоба крепления; 13 - внешний магнитопровод; 14 - сердечник

Пространство между обмотками и корпусом заполняют изолировочным наполнителем - рубраксом или трансформаторным маслом. Наполненные маслом катушки надежнее в эксплуатации, однако они большие по размерам и массе сравнительно с катушками с сухой изоляцией, а на их изготовление тратится больше меди. Фарфоровый изолятор 1 и карболитовая крышка 9 предотвращают возможность пробоя между сердечником 14 и корпусом катушки 2.

Особым требованием к двигателям есть надежный их пуск при разных климатических условиях. Для повышения такой надежности используют катушки зажигания с четырьмя клеммами (три низкой и одна высокого напряжения). По такой конструкции включения первичной обмотки в сеть происходит от выключателя зажигания через дополнительное сопротивление (вариатор), которое присоединено к клеммам ВК и ВКБ.

В момент пуска двигателя ток от выключателя стартера подается в клемму ВК и на первичную обмотку катушки зажигания. Дополнительное сопротивление (вариатор) при этом отключают, и питание первичной обмотки происходит большим током, который создает высшее вторичное напряжение. Однако в этом режиме катушка должна работать в течение короткого периода, поскольку она может "сгореть". После пуска двигателя стартер отключается, клемма ВК отсоединяется от источника тока и теперь ток от выключателя зажигания подается на клемму ВКБ и через вариатор поступает в первичную обмотку, уменьшаясь на величину спада напряжения на опоре.

Сопротивление вариатора вдобавок зависит от нагревания его провода. На малых оборотах, когда контакты прерывателя находятся продолжительное время в запертом состоянии, ток проходит через вариатор дольше, нагревает провод больше, его сопротивление увеличивается до 4,8 Ом и ток в первичном круге уменьшается. С увеличением оборотов, наоборот, провод нагревается меньше, его сопротивление уменьшается (до 1,25 Ом), а ток в первичном круге возрастает.

Катушка зажигания в процессе работы нагревается, в частности, ее нагревание до 80°С снижает вторичное напряжение приблизительно на 1,5 кВ. Поэтому катушки зажигания конструктивно устанавливают после вентилятора для охлаждения принудительным напором воздуха.

На некоторых марках автомобилей применяют катушки зажигания с твердой изоляцией и замкнутым магнитопроводом , которые устанавливают в электронных системах зажигания. Такая конструкция стала возможной благодаря разработке специальных композиционных епоксидних масс, способных обеспечить высокие требования к изоляции и трудным эксплуатационным условиям. Использование запертого магнитопровода дает возможность уменьшить количество меди для обмоток, а также габариты и массу катушки.

Двухполюсную катушку с твердой изоляцией нынче устанавливают на автомобиле "Ока", а также ГАЗ с двигателями ЗМЗ-406, "Москвич - 2141" с микропроцессорной системой зажигания. Подобными катушками комплектуют системы зажигания автомобилей АвтоЗАЗ-ДЕУ (Nubira, Leganza), польский "Фиат" и др. На рис. 5 приведена схема катушки с запертым магнитопроводом и двумя выводами, которую устанавливают на автомобиле "Фиат" польского производства.

Существуют четырехпроводные катушки, где первичная обмотка разделена на две части, которые работают поочередно. Это обеспечивает возможность в системах с низковольтным распределением энергии обслуживать одной катушкой сразу четыре цилиндра. В катушку вставлены высоковольтные распределительные диоды.

Характеристика отдельных катушек зажигания приведена в табл. 1.

Рис. 5 - Катушка зажигания с запертым магнитопроводом и твердой изоляцией:

1 - выводы высокого напряжения; 2 - воздушный зазор; 3 - средний стержень сердечника (штриховая линия); 4 - обмотки; 5 - боковые стержни сердечника; 6 - разъем для подвода низкого напряжения; 7 - стержень магнитопровода

Таблица 1 - Характеристика отдельных катушек зажигания

|

Сопротивление |

Сопротивление |

Коэффициент |

Дополнительный |

|

|

первичной |

вторичной |

трансформации |

резистор |

|

|

обмотки, Ом |

обмотки, Ом |

|||

Главный недостаток КСЗ - большой ток (до 5 А), который проходит через контакты прерывателя и приводит к их электроэрозионному срабатыванию. Кардинальный способ уменьшить искрение этих контактов и удлинить срок их эксплуатации - это уменьшить силу тока, который через них проходит. Однако в этом случае уменьшится ток в первичной обмотке катушки, что является нежелательным явлением.

При КСЗ большой ток одновременно проходит и через контакты выключателя зажигания 7 (см. рис. 1). При этом максимальная сила тока во время включения может достичь 7 А, а в случае индуктивной нагрузки (отключение) - 12 А. Иногда вследствие обгорания и окисления именно этих контактов появляются неисправности в системе зажигания. Поэтому на отдельных марках автомобилей между выключателем и первичной обмоткой катушки зажигания устанавливают дополнительное реле. При этом через контакты реле проходит основной ток, а через выключатель зажигания - лишь небольшой (управляющий) ток.

Прерыватель-распределитель

Прерыватель-распределитель включает в себя прерыватель тока низкого напряжения, распределитель тока высокого напряжения, центробежный и вакуумный автоматические регуляторы угла опережения зажигания и октан-корректор (в некоторых прерывателях устанавливают один регулятор - центробежный или вакуумный). В большинстве как контактных, так и контактно-транзисторных систем зажигания прерыватели-распределители по своей конструкцией принципиально не отличаются. Все механизмы прерывателя-распределителя смонтированы в корпусе 13 (рис. 6, а) и он приводится в действие от шестерни распределительного вала.

Рис. 6 - Прерыватель-распределитель Р 13-Д:

а - в разобранном виде; б - график работы центробежного регулятора; 1 - крышка; 2 - ротор; 3 - пластина неподвижного контакта; 4 - рычаг неподвижного контакта; 5 - контакты; 6 - корпус; 7 - неподвижный диск; 8 - кулачок; 9 - валик; 10 - грузик; 11 - пластина грузиков; 12 - пружина; 13 - корпус; 14 - защелка; 15 - подшипник; 16 - нижняя пластина октан-корректора; 17 - втулка; 18- штифт; 19 - риски октан-корректора; 20 - верхняя пластина октан-корректора; 21 - масленка; 22 - вакуумный регулятор; 23 - тяга; 24 - штифты; 25 - ось грузиков; 26 - пластина; 27 - стопорное кольцо; І, II и III - степени вступления в действие пружин центробежного регулятора

Рабочими частями прерывателя являются вольфрамовые контакты: неподвижный 18 (см. рис. 7, а), соединенный с корпусом ("массой"), и подвижный 17, изолированный от корпуса, и кулачка 12. Контакты смонтированы на подвижном диске 10, который в свою очередь установлен на подшипнике в неподвижном диске, который прикреплен двумя винтами к корпусу. Пластина стояка неподвижного контакта и подвижный контакт с текстолитовой опорой установленные на общей оси 13. Регулируя зазор между контактами, предварительно ослабляют стопорный винт 16 и эксцентриком 11 возвращают на оси пластину неподвижного контакта.

Рис. 7 - Прерыватель и вакуумный регулятор опережения зажигания: а - конструкция; б - график работы вакуумного регулятора; в - графики общей работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания; 1 - нижняя пластина октан-корректора; 2 - трубка; 3 - штуцер; 4 - пружина; 5 - диафрагма; 6 - корпус вакуумного регулятора; 7 - винт; 8 - тяга; 9 - штифт; 10 - подвижный диск; 11 - эксцентрик; 12 - кулачок; 13 - ось; 14 - пластина подвижного контакта; 15 - рычаг прерывателя; 16 - стопорный винт; 17 - подвижный контакт; 18 - неподвижный контакт; 19 - провод; 20 - обод кулачка; 21 - зажим провода низкого напряжения; А - начальный угол опережения зажигания; Б - характеристика работы центробежного регулятора; В - характеристика общей работы вакуумного и центробежного регуляторов при разных нагрузках двигателя; nв - зона частоты вращения к вступлению в действие центробежного регулятора

Подвижный контакт прижимается к недвижному пластинчатой пружиной 14, которая одним концом приклепана к рычагу контакта, а вторым прикрепленная к кронштейну через изолированные детали. Ток низкого напряжения подведен к подвижному контакту через клемму 21 на корпусе прерывателя, изолированный провод 19 и пружину, которая прижимает подвижный контакт к кулачку. Когда выступление кулачка набегает на текстолитовую колодку, рычаг вращается на оси и размыкает контакты. Число выступлений кулачка равняется числу цилиндров двигателя. Итак, за один оборот валика прерывателя происходит размыкание круга низкого напряжения соответственно количеству цилиндров, откуда вытекает, что он должен вращаться вдвое медленнее от коленчатого вала двигателя, который обеспечивается соответствующим передаточным механизмом.

Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. На приводном валике 9 (см. рис. 6, а), который вращается в двух бронзографитовых втулках, закреплена пластина 11 с осями для грузиков 10. Каждый из двух грузиков установлен одним концом на оси, а вторым - пружиной 12 подтягивается к валику. На штифты 24 грузиков посажена своими прорезями ведомая пластина кулачка 8. Втулка кулачка свободно сидит на верхнем конце приводного валика 9 и от осевого перемещения удерживается стопорным кольцом 27.

Таким образом, жесткого соединения между приводным валиком и кулачком нет и кулачок имеет возможность вращаться относительно валика. Подвижный и неподвижный диски прерывателя соединены между собой гибким неизолированным проводом, чтобы уменьшить сопротивление тока низкого напряжения и предотвратить электрическую коррозию в их подшипнике.

С увеличением частоты вращения валика грузики под действием центробежной силы расходятся, одолевая сопротивление пружин, и своими штифтами по косым прорезям вращают пластину 26 с кулачком в направлении его вращения. Контакты размыкаются раньше и угол опережения зажигания увеличивается.

Пружины грузиков различаются между собой числом витков, диаметром провода и длиной. Одна из них имеет большую упругость и ее устанавливают с некоторым натяжением, которое не дает возможности грузикам расходиться при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Вторая пружина более жесткая и устанавливается с небольшим люфтом.

Итак, центробежный регулятор вступает в действие, когда центробежная сила начинает растягивать менее жесткую пружину. При этом обеспечивается значительный рост угла опережения зажигания. В дальнейшем вступает в работу другая, более жесткая пружина и изменение угла опережения зажигания замедляется. С уменьшением частоты вращения центробежная сила уменьшается, пружины притягивают грузики к валику и вращают кулачок, а с ним и угол опережения зажигания к предыдущей величине.

Момент вступления в действие центробежного регулятора зависит от технических данных прерывателя-распределителя. Так, в прерывателе Р4-Д (двигатель ЗИЛ-130) он начинает изменять угол опережения зажигания при частоте вращения валика 800 мин-1 на 6±3°, а при 2800 мин-1 увеличивает угол опережения до 35±30.

Вакуумный регулятор опережения зажигания закрепляют на корпусе прерывателя винтами 7 (см. рис. 7, а). Он представляет собой камеру, разделенную диафрагмой 5, которая тягой 8 соединена с подвижным диском 10. С другой стороны на диафрагму давит пружина 4. Камера с пружиной герметичная и штуцером 3 и металлической трубкой 2 соединена со смесительной камерой карбюратора над его дроссельной заслонкой. Таким образом, с одной стороны диафрагмы в камере создается вакуум, а со второй - атмосферное давление.

Во время работы двигателя во впускном коллекторе всегда возникает разрежение, величина которого зависит в основном от положения дроссельной заслонки без учета сопротивления других элементов всасывающего пути - воздушного фильтра, сечения, конфигурации и длины каналов впуска и т. п..

После пуска двигателя и на холостом ходу, когда в смесительной камере карбюратора разрежения небольшое, пружина 4 с диафрагмой вакуумного регулятора оттесненные в сторону корпуса прерывателя и подвижный диск с контактами максимально повернут по ходу вращения кулачка, который обеспечивает позднее зажигание.

В случае незначительного открывания дроссельной заслонки (малые нагрузки на двигатель) разрежение в смесительной камере, а соответственно, в соединенной с ней камере вакуумного регулятора, увеличивается. Пружина с диафрагмой под действием атмосферного давления сжимается и через тягу вращает подвижный диск против направления вращения кулачка. Размыкание контактов происходит раньше, и угол опережения зажигания увеличивается.

В случае дальнейшего увеличения нагрузки на двигатель и открывание дроссельной заслонки разрежения в смесительной камере и корпусе вакуумного регулятора уменьшается. Пружина 4 регулятора перемещает диафрагму и соединенный с ней диск прерывателя в направлении вращения кулачка, автоматически уменьшая угол опережения зажигания. Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания на 10-13°.

Как правило, автоматические центробежный и вакуумный регуляторы применяют вместе. Тем не менее, в отдельных прерывателях, в частности автомобилей ВАЗ (кроме ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107), вакуумный регулятор не устанавливали, а использовали лишь один центробежный автомат.

Иногда применяют только вакуумные регуляторы (рис. 8), которые одновременно выполняют функции и центробежных. Это обеспечивается тем, что вторым местом забора вакуума есть соединения в диффузоре карбюратора, где величина вакуума зависит от массы воздуха, который засасывается двигателем, т. е. от частоты вращения коленчатого вала.

Рис. 8 - Схема вакуумного регулятора опережения и запаздывания зажигания:

1 - вакуумный регулятор зажигания; 2 - демпфер; 3 - дроссельная заслонка; 4 - пневмораспределитель; 5 - пылеочиститель

Октан-корректор дает возможность вручную изменять угол опережения зажигания в зависимости от октанового числа бензина. Верхняя часть 20 этого устройства (см. рис. 6, а) соединена с корпусом 13 прерывателя, нижняя 16 - с корпусом привода или с корпусом двигателя. Верхняя и нижняя пластины соединены между собой с помощью тяги и регулировочных гаек 19. Нижняя пластина имеет пометки "+10" и "-10" и деления и во время вращения регулировочных гаек в ту или другую сторону можно вернуть корпус прерывателя на фиксированную величину относительно угла поворота коленчатого вала и скорректировать заранее установленный угол опережения зажигания на время использования бензина с данным октановым числом. Возможны и другие конструкции октан-корректоров.

Распределитель тока высокого напряжения включает в себя ротор 2 (см. рис. 6, а) с пластиной, которая разносит ток по раздаточным клеммам, который устанавливают на верхнюю часть втулки кулачка, и пластмассовую крышку 1 с центральной и раздаточными (по количеству цилиндров двигателя) клеммами. Ротор может быть установлен на втулку кулачка лишь в одном положении, благодаря наличию в разных их конструкциях лысок, шпонок, выступлений и т. п.. Крышка распределителя крепится на корпусе прерывателя пружинными скобами 14 также только в одном положении. В центральный электрод крышки упирается подпружиненный угольный электрод.

Ток высокого напряжения от катушки зажигания подается в центральный электрод распределителя и дальше через пружину и угольный электрод к токораздаточной пластине ротора, одну из раздаточных клемм и через высоковольтный провод выводит на свечу зажигания.

Основными параметрами проводов высокого напряжения есть величина пробивного напряжения изоляции и величина распределенного по их длине сопротивления. Наибольшего распространения приобрели винилхлоридные проводы красного цвета с внешним диаметром 7-7,4 мм, которые имеют удельное сопротивление 1,8-2,2 кОм/м и пробивное напряжение изоляции 18 кВ.

Внедрение систем зажигания высокой энергии обусловило необходимость применения проводов с повышенным пробивным напряжением (рис. 9), в результате чего были разработаны провода с силиконовой изоляцией (синего цвета). Такие провода имеют распределенное сопротивление 2,28-2,82 кОм/м и пробивное напряжение около 30 кВ.

Рис. 9 - Провод высокого напряжения ПВППВ-40:

1 - наконечник провода; 2 - резиновый чехол со стороны катушки зажигания; 3 - защитная оболочка; 4 - изолированная оболочка; 5 - токопроводящая обмотка; 6 - внутренняя оболочка; 7 - сердцевина; 8 - наконечник провода; 9 - резиновый чехол со стороны свечи зажигания

Конструкция проводов высокого напряжения, которые выпускаются заграничными фирмами, отличается от отечественных тем, что токопроводящая их часть не имеет металлического проводника, а представляет собой стекловолокнистый шнур, насыщенный токопроводящим порошком (графитом) и завернутый в пластмассовую эластичную оболочку. Распределенное сопротивление таких проводов составляет 9-25 кОм/м, а пробивное напряжение - свыше 30 кВ.

Во время подбора проводов следует учитывать, что увеличение распределенного сопротивления приводит к сокращению продолжительности искрового разряда на 15-20%, а увеличение сопротивления в круге разрядки снижает энергию импульса высокого напряжения на 40-50%.

В электрооборудовании автомобиля через многоразовые быстрые размыкания и замыкание, а также проскок искр возникают электромагнитные колебания. Эти колебания излучаются в пространство непосредственно источником искрения или распространяются в виде волн вдоль проводов, как через передающие антенны, и имеют широкий диапазон частот. Они создают радиопомехи на длинных, средних, коротких и ультракоротких волнах.

Для надежного контакта в местах соединения проводов высокого напряжения с катушкой зажигания, распределителем и свечами зажигания на оба конца каждого провода надевают контактные латунные или стальные наконечники 1 (см. рис. 9), свернутые в виде трубки. Разрезанная форма наконечника предоставляет ему упругости и удобная для фиксации в выводах катушки и распределителя. Наконечники на свечах, как правило, имеют пружинные фиксаторы, резиновые, пластмассовые или керамические чехлы 2, 9.

Самым надежным способом устранения радиопомех есть экранирования всех источников электромагнитных колебаний металлическими экранами и специальными деталями, изготовленными из стального листа. Так, на автомобиле ГАЗ-66 экранируют высоковольтные проводы, распределитель, катушку и свечи зажигания. Однако это не только увеличивает стоимость изготовления, а и уменьшает вторичное напряжение вследствие увеличения емкости вторичного круга. Поэтому применяют более дешевый, но довольно эффективный способ снижения радиопомех - установление дополнительных резисторов в местах высоковольтных соединений.

С этой самой целью в некоторых прерывателях-распределителях между центральным и внешним контактами ротора также устанавливают резистор (5-6 кОм). Максимальный зазор между внешним контактом ротора и боковыми электродами крышки не должен превышать 0,9 мм.

Контрольные вопросы.

1. Составляющие контактной системы зажигания.

2. Величины напряжения в первичной и вторичной обмотках при замкнутых и разомкнутых контактах.

3. Что такое коэффициент трансформации?

4. Как определить по виду искры исправность системы зажигания?

5. какой оптимальный зазор между контактами прерывателя?

6. Назначение конденсатора в системе зажигания.

7. Назначение катушки зажигания, устройство и классификация.

8. Устройство и назначение прерывателя-распределителя.

9. Принцип работы центробежного регулятора.

10. Принцип работы вакуумного регулятора.

11. Назначение октан-корректора, его настройка.

12. Как работает распределитель тока высокого напряжения?

13. Устройство проводов высокого напряжения.

14. Назначение резисторов в системе зажигания.

1. Зарисовать схему контактной системы зажигания (рис. 1). Описать ее работу.

2. Назначение, устройство, классификация и работа катушки зажигания.

3. Назначение, устройство, регулировки и работа прерывателя-распределителя.

4. Провода высокого напряжения, их конструкция, основные характеристики.

Список литературы.

1. А. М. Гуревич и др. Конструкция тракторов и автомобилей. М.: Агропромиздат, 1989. – с. 307, 313-316.

2. В. А. Родичев. Тракторы и автомобили. М.: Колос, 1998. – с. 297-301

3. М. Ф. Бойко. Трактори та автомобілі. Єлектрообладнання. 2 частина. Київ. Вища освіта, 2001 – с. 69-76, 82-89.

Контактное зажигание - Лабораторная работа - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Катушка зажигания – второй элемент в последовательности системы зажигания двигателя автомобиля. Работа катушки зажигания схожа с функциями трансформатора и основана на преобразовании низковольтного напряжения от аккумуляторной (стартерной) батареи автомобиля, в высоковольтное напряжение, генерируемое для свечей зажигания , вследствие чего происходит воспламенение воздушно-топливной смеси.

Состоит катушка из первичной и вторичной обмоток, железного сердечника и корпуса с изоляцией. На сердечнике, набранном из тонких металлических пластин, намотаны две обмотки из толстой и тонкой медной проволоки.

Принцип работы катушки зажигания аналогичен работе трансформатора. При подаче напряжения на цепь первичной обмотки в катушке создается магнитное поле. Вторичная обмотка катушки зажигания самоиндуцируется и генерирует напряжение. Трансформированное напряжение подается на свечи зажигания через распределительное устройство, а высоковольтный разряд продолжается, пока созданная катушкой энергия не будет истрачена.

Разновидности катушек

На сегодняшний день существует достаточное количество типов катушек зажигания, которые можно устанавливать как на старые отечественные автомобили с карбюраторными двигателями, так и на более современные автомобили с непосредственным впрыском топлива.

Корпусные катушки зажигания устанавливаются на автомобили с механическим распределением зажигания, где распределитель, вращаясь, подает высоковольтное напряжение на каждую свечу зажигания в определенной последовательности. Такой способ коммутации и распределения напряжения не применяется в современном автомобилестроении из-за малых сроков службы и низкой надежности.

Катушка с электронным распределением зажигания, или распределяющая катушка, не требует для своей работы дополнительно контактного каскадного прерывателя, ведь с развитием технологий в микроэлектронике стала возможной интеграция такого прерывателя зажигания в саму катушку. Такая катушка подойдет для автомобилей с механическим распределением зажигания.

Двухискровая катушка зажигания позволяет генерировать напряжение для свечей одновременно в двух цилиндрах двигателя за один оборот коленчатого вала, при этом согласование между системой зажигания и распределительным валом не требуется. Такие катушки целесообразно применять только в двигателях с четным количеством цилиндров, например, для двигателя с четырьмя цилиндрами понадобится две катушки, с шестью — три, соответственно, с восьмью — четыре.

«Интеллектуальная» штекерная катушка зажигания является одноискровой и устанавливается прямо на каждую свечу зажигания. Конструкция и функциональные характеристики такой катушки позволяют отказаться от применения в системе высоковольтных проводов, но при этом необходимы соединительные зажимы (клеммы), рассчитанные на высокое напряжение. За счет своей компактности эти катушки применяют в автомобилях с малым объемом свободного подкапотного пространства, но компактный — не значит малоэффективный. Штекерная катушка может запросто конкурировать со своими собратьями.

Достоинствами катушки являются:

- Наиболее широкий диапазон настройки угла опережения зажигания.

- Диагностика пропусков зажигания с первичной и вторичной обмоток.

- Искрогашение во вторичной цепи с помощью высоковольтного диода.

Применяются такие устройства для двигателей с любым числом цилиндров, однако здесь строго требуется синхронизация с положением распределительного вала с помощью соответствующего датчика.

Неисправности катушек и их диагностика

Катушка зажигания – довольно-таки надежный элемент системы, но и её не обходят стороной всяческие неисправности, зачастую связанные с несоблюдением правил эксплуатации. Рассмотрим часто встречающиеся признаки неисправности катушки зажигания:

- Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу.

- Провалы двигателя при резком открытии дроссельной заслонки.

- Загорелся «Чек».

- Отсутствует искра.

В первую очередь, при возникновении поломки системы зажигания, следует визуально осмотреть катушку и найти трещины, обугленности, а так же проверить её температуру и влажность. Если греется катушка зажигания, то это может свидетельствовать о том, что произошло межвитковое замыкание и устройство подлежит замене. Повышенная влажность в месте, где находится катушка зажигания, так же может сказаться на работе двигателя. Если катушка сухая, без трещин, копоти и не горячая, но неисправность в системе все же присутствует, необходимо провести её диагностику.

Если автомобиль не заводится, то есть прокручивается стартер, но двигатель не подхватывает зажигание, это может означать, что нет искры с катушки зажигания.

- Как проверить катушку зажигания на работоспособность для бесконтактной системы распределения зажигания? Необходимо отсоединить высоковольтный провод, расположенный по центру распределителя зажигания и расположить этот провод на расстоянии примерно 5 миллиметров от металлического корпуса двигателя. Затем прокручиваем стартером коленчатый вал двигателя и наблюдаем за наличием искры в зазоре между контактной частью высоковольтного провода, который отсоединили от распределителя, и корпусом двигателя (масса).

- В контактной системе зажигания из этой процедуры исключается прокручивание коленчатого вала стартером , а именно: снимаем крышку распределителя зажигания и устанавливаем контакты прерывателя напряжения в замкнутое состояние. Затем включаем зажигание рычажком прерывателя, размыкаем и замыкаем контакты. Наличие при этом искры в зазоре между проводом и массой говорит нам об исправной работе катушки зажигания.

Если диагностика катушки зажигания выявила отсутствие искры, то нужно проверить сопротивление катушки зажигания. Для этого потребуется обычный мультиметр, или омметр и технический паспорт на катушку, где можно посмотреть её параметры, включая сопротивление обмоток. Перед тем, как проверить катушку зажигания, отсоединяем все провода и поочередно замеряем сопротивление обеих обмоток, при этом сопротивление первичной обмотки должно быть меньше, чем у вторичной. Если в ходе измерений выяснилось, что сопротивление обеих обмоток соответствует заводским параметрам, а при проверке «на искру» этой самой искры не было, то можно сделать вывод, что произошел пробой изоляции между витками и корпусом.

Замена катушки зажигания

В случае неисправности катушки и невозможности её восстановления, она подлежит замене. Можно купить точно такую же оригинальную, а можно подобрать аналогичную, при этом их характеристики не должны отличаться более чем на 20-30 процентов, а так же иметь одинаковое крепление и конструктивное исполнение. Например, для отечественных автомобилей ВАЗ-2108 — 2109 с электронными катушками 27.3705 от отечественного производителя, подойдут не сильно отличающееся по параметрам катушки 0.221.122.022 фирмы «Bosch». В этом случае разброс параметров составит от 10 до 15%.

Подводя итог можно отметить, что при написании статьи использовалась реальная информация о проблемах, с которыми сталкивался каждый водитель. Все катушки практически не отличаются друг от друга по принципу действия, но не все из них взаимозаменяемы, например, катушки с механическим распределением зажигания не сможет работать с бесконтактным распределением и наоборот.