Синее небо во рту. Собственно полость рта, твердое нёбо

16.07.2013 , 14 598 , 0

Кроме описанных проявлений изменения окраски, следует указать на встречающиеся отклонения от нормальной окраски слизистой мягкого неба, которые также имеют диагностическое значение.

Отклонения от нормальной окраски слизистой мягкого неба относятся не только к изменению цвета, но также к изменениям кровенаполнения капилляров, степени содержания воды и жира. По некоторым авторам (Нойде, Рапопорт), «эти изменения настолько характерны, что лишь один осмотр мягкого неба часто дает возможность поставить диагностику заболевания». Особенно это касается заболеваний печени, желчного пузыря, в частности, холецистита, холелитиаза и, возможно, панкреатита, при которых характер, интенсивность и локализация окраски мягкого неба могут служить дифференциальными диагностическими признаками.

Нормальный мясисто-красный цвет мягкого неба (у субъектов не старше 50 лет) и окраска, а также кровенаполнение ничем не отличаются от твердого неба. При заболеваниях печени обнаруживаются весьма заметные изменения. При катаральной желтухе мягкое небо только незначительно желтушно. Желтушная окраска мягкого неба при холецистите и холелитиазе резче локализуется в углах, образуемых передним краем мягкого неба на границе с твердым небом и средней линией. В случаях поражения паренхимы печени на почве длительной сифилитической инфекции желтушная окраска мягкого неба значительно интенсивнее, чем при заболеваниях желчного пузыря, и более диффузна.

Для заболеваний поджелудочной железы характерна бронзовая окраска мягкого неба, которая может комбинироваться с желтушной при одновременном заболевании желчной системы. При сердечных циррозах печени, когда окраска кожи и склеры нормальна, желтушная имбибиция обнаруживается только на небе (Рапопорт). По нашим наблюдениям, хронические запоры и энтероколиты часто сопровождаются желтушностью мягкого неба. Например, желтушная имбибиция мягкого неба у практически здоровых людей обнаружена в 7%. В группе больных при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - в 51%. Не следует забывать, что после 50 лет желтушность мягкого неба может быть обусловлена возрастной недостаточностью печени.

При нарушениях жирового обмена (туберкулез легких, злокачественные новообразования, диабет) наблюдается бледная окраска слизистой мягкого неба. При злокачественных новообразованиях одновременно отмечается увеличенное количество жира; при туберкулезе - уменьшенное. При нарушении холестеринового обмена на мягком, реже на твердом небе, язычке и дужках отлагаются ксантоматозные бляшки - резко очерченные, несколько подымающиеся над поверхностью серовато-желтые пятна.

Что касается наполнения кровью мягкого неба, то оно обычно изменяется одновременно с изменением содержания в нем воды и жира. Также оно комбинируется с большей или меньшей стушеванностью его рисунка. При язве двенадцатиперстной кишки разлитая гиперемия всего мягкого неба резко обрывается на границе с твердым небом. Нойде наблюдал этот симптом в 84% случаев язв двенадцатиперстной кишки, а, по Рапопорту, он встречается только в 20%.

Собственно полость рта (cavitas oris propria ) ограничена сверху тердым и частично мягким нёбом , снизу — языком и слизистой оболочкой , которая покрывает мышцы, составляющие дно полости рта, спереди — зубными рядами и деснами . Заднюю стенку собственно полости рта образует мягкое нёбо , способное при сокращении ограничивать отверстие — зев, которым полость рта сообщается с глоткой.

При сомкнутых зубах собственно полость рта имеет вид щели, при раскрытом рте — неправильную овоидную форму. Имеются выраженные индивидуальные и возрастные различия в форме собственно полости рта. У лиц с брахицефалической формой черепа полость рта шире, выше и короче, чем при долихоцефалической форме черепа: в этих случаях она узкая, низкая и длинная.

У новорожденных и детей до 3 мес полость рта очень маленькая, она короткая и низкая вследствие слабого развития альвеолярной части и тела нижней челюсти. По мере развития альвеол и появления зубов полость рта увеличивается и к 17—18 годам приобретает форму полости рта взрослого человека.

Твердое нёбо (palatum durum) состоит из костного нёба (palatum osseum) , включающего нёбный отросток верхней челюсти и горизонтальную пластинку нёбной кости, и покрывающих его мягких тканей. Оно представляет собой перегородку, отделяющую полость рта от полости носа (рис. 1). Соответственно этому твердое нёбо имеет две поверхности: ротовую , обращенную в ротовую полость, и носовую , являющуюся дном полости носа.

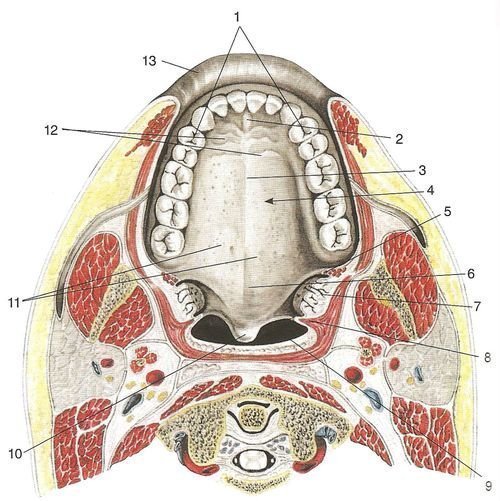

Рис. 1. Нёбо, слизистая оболочка удалена:

1 - резцовое отверстие; 2- большая нёбная артерия и большой нёбный нерв; 3 - большое нёбное отверстие; 4 - малая нёбная артерия и малые небные нервы; 5 - сухожилие мышцы, напрягающей нёбную занавеску; 6 - крыловидный тючок- 7 - крыловидно-нижнечелюстной шов; 8 - верхний констриктор глотки, 9 - нёбно-язычная мышца; 10 - нёбная миндалина; 11 - нёбно-глоточная мышца; 12- молярные железы; 13- мышцы нёбного язычка; 14- небный апоневроз; 15 - горизонтальная пластинка нёбной кости; 16- небные железы; 17 - нёбный отросток верхней челюсти; 18 - шов нёба; 19 - поперечные небные складки; 20 - резцовый сосочек

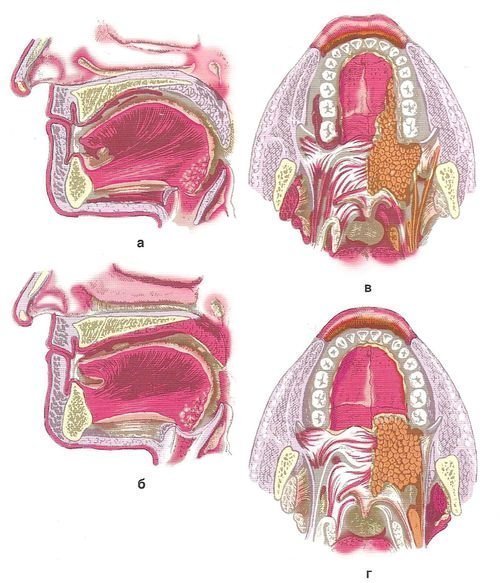

В зависимости от высоты альвеолярного отростка верхней челюсти и степени вогнутости костного нёба (как в поперечном, так и в сагиттальном направлении) образуется различной высоты свод, или купол верхней стенки полости рта. У людей с долихоцефалическим черепом, узким и высоким лицом свод нёба высокий , улиц с брахицефалической формой черепа и широким лицом свод нёба более плоский (рис. 2). У новорожденных твердое нёбо обычно плоское. По мере развития альвеолярных отростков формируется свод нёба. У старых людей в связи с потерей зубов и атрофией альвеолярного отростка форма нёба вновь приближается к плоской.

Рис. 2. Различия в форме нёба (по Э.К. Семенову):

а - высокий свод нёба; б - плоский свод нёба; в - узкое и длинное нёбо; г — широкое и короткое нёбо

Ротовая поверхность костного нёба неровная, содержит ряд каналов, борозд, возвышений. На ней открываются большие и малые нёбные и резцовые отверстия . Посередине, в месте соединения нёбных отростков, образуется шов нёба (raphe palate) .

У новорожденных нёбные отростки верхней челюсти соединены между собой прослойкой соединительной ткани. С годами у детей со стороны нёбных отростков образуются костные выступы, растущие навстречу друг другу. С возрастом прослойка соединительной ткани уменьшается, а костной — увеличивается. К 35—45 годам костное сращение шва нёба заканчивается и место соединения отростков приобретает определенный рельеф: вогнутый, гладкий или выпуклый. При выпуклой форме шва посередине нёба заметен выступ — нёбный валик (torus palatinus) . Иногда этот валик может располагаться справа или слева от средней линии. Резко выраженный нёбный валик в значительной степени затрудняет протезирование верхней челюсти. Нёбные отростки верхней челюсти в свою очередь срастаются с горизонтальными пластинками нёбных костей, образуя поперечный костный шов, но на поверхности твердого нёба этот шов обычно незаметен. Задний край костного нёба имеет вид дуг, соединяющихся медиальными концами и образующих выступ — spina nasalis posterior .

Слизистая оболочка твердого нёба покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием и почти на всем протяжении плотно соединена с надкостницей. В области нёбного шва и на участках нёба, прилежащих к зубам, подслизистый слой отсутствует, а слизистая оболочка непосредственно сращена с надкостницей. Кнаружи от шва нёба имеется подслизистый слой, пронизанный пучками волокнистой соединительной ткани, связывающими слизистую оболочку с надкостницей. Вследствие этого слизистая оболочка нёба неподвижна и фиксирована к подлежащим костям. В переднем отделе твердого нёба, в подслизистом слое между соединительнотканными трабекулами, находится жировая ткань, а в заднем отделе нёба — скопления слизистых желез . Снаружи, в месте перехода слизистой оболочки с твердого нёба на альвеолярные отростки, подслизистый слой выражен особенно хорошо; здесь располагаются крупные сосудисто-нервные пучки (см. рис. 1).

Слизистая оболочка твёрдого нёба бледно-розовая, а мягкого — розовато-красная. На слизистой оболочке твердого нёба заметен ряд возвышений. У переднего конца продольного шва нёба, вблизи центральных резцов, хорошо виден резцовый сосочек (papilla incisiva) , который соответствует расположенной в костном нёбе резцовой ямке (fossa incisiva) . В этой ямке открываются резцовые каналы (canales incisivi) , в которых проходят носонёбные нервы. В эту область вводят анестезирующие растворы для местного обезболивания переднего отдела нёба.

В передней трети твердого нёба в стороны от шва нёба идут поперечные нёбные складки (plicae palatinae transversae) (от 2 до 6). Складки обычно изогнуты, могут прерываться и делиться.

У детей поперечные нёбные складки выражены хорошо, у взрослых они сглажены, а у пожилых людей могут исчезать. Число складок, их длина, высота и извилистость различны. Чаще встречаются 3—4 складки. Эти складки являются рудиментами нёбных валиков, которые у хищных животных способствуют механической обработке пищи. На 1,0—1,5 см кнутри от десневого края на уровне 3-го моляра с каждой стороны находятся проекции больших нёбных отверстий , а непосредственно кзади от них — проекции малых нёбных отверстий большого нёбного канала, через которые на нёбо выходят нёбные кровеносные сосуды и нервы. Проекция большого нёбного отверстия может располагаться на уровне 1-го или 2-го моляра, что важно учитывать при проведении обезболивания и оперативных вмешательств.

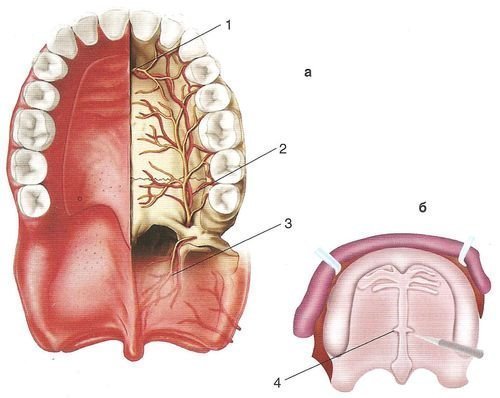

У заднего края твердого нёба по сторонам от средней линии располагаются нёбные ямочки (foveolae palatinae) . Иногда ямка бывает только с одной стороны. Эти ямки являются пограничным образованием с мягким нёбом и используются стоматологами для определения границ съёмного протеза (рис. 4).

Рис. 3.

1 — верхняя зубная дуга; 2 — резцовый сосочек; 3 — шов нёба; 4 — твёрдое нёбо; 5 — нёбно-язычная дужка; 6 — мягкое нёбо; 7 — нёбная миндалина; 8 — нёбно-глоточная дужка; 9 — полость глотки; 10 — нёбный язычок; 11 — нёбные ямочки; 12 — поперечные нёбные складки; 13 — верхняя губа

Рис. 4. Проекция нёбных отверстий на слизистую оболочку и нёбные ямочки:

а - проекция отверстий и границы съёмного протеза: 1 — проекция резцового отверстия; 2 — проекция большого нёбного отверстия; 3— границы съёмного протеза; 4 — нёбные ямочки;

б - нёбные ямочки при полной адентии

Кровоснабжение твердого нёба осуществляется в основном большой и малыми нёбными артериями , являющимися ветвями нисходящей нёбной артерии. Большая нёбная артерия выходит на нёбо через большое нёбное отверстие и распространяется кпереди, отдавая ветви к тканям нёба и десне. Передний участок твердого нёба снабжается кровью от перегородочных ветвей (из клиновидно-нёбной артерии). Кровь от твердого нёба оттекает через одноименные вены: через большую нёбную в крыловидное венозное сплетение и через резцовую в пены носовой полости.

Лимфа от тканей твердого нёба оттекает через отводящие лимфатические сосуды, проходящие под слизистой оболочкой нёбных дужек в лимфатические узлы боковой стенки глотки и в глубокие верхние шейные узлы.

Иннервация твердого нёба осуществляется большим нёбным и носонёбным нервами (от второй ветви тройничного нерва ).

Анатомия человека С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин

Печень - один из важнейших органов человеческого организма . Она принимает участие в пищеварении, обменных процессах, обезвреживает ядовитые вещества, образующиеся в организме при обменных процессах и поступающие извне, всасывает полезные вещества из кишечника, очищает кровь, регулирует функцию сердца, мозга, почек, надпочечников, половых органов, селезенки. В современном мире печень человека, как правило, перегружена и работает в крайне тяжелых условиях, что приводит к таким опасным заболеваниям, как гепатит, цирроз, дистрофия, злокачественные опухоли.

Причинами болезни могут быть: нервно-психические перегрузки, физические перенапряжения, нерациональное питание (всухомятку, переедание, особенно жирного и на ночь), горячая пища, экологически нечистые продукты, алкоголь, курение, запоры, малоподвижный образ жизни, травмы, отравления пищей, выхлопными, производственными и бытовыми газами, инфекции, заболевания других органов, переохлаждение и др.

Застойные явления в печени влияют на функцию поджелудочной железы (ведет к диабету), желудочно-кишечного тракта, вызывают «засорение» всего организма, кожные заболевания.

При заболевании печени наблюдаются:

— тошнота, рвота, потеря аппетита, горький привкус во рту; боли в правом подреберье, иногда под ложечкой, отдающие в правое плечо, лопатку;

— частые боли в животе, расстройства кишечника, горькая отрыжка пищей, неприятный запах изо рта — появление неприятного запаха пота под мышками, в некоторых случаях увеличение печени, боли при глубоком дыхании.

При внезапном недомогании с описанными симптомами необходимо очистить желудок, кишечник, прибегнуть к диете, выпить отвара рекомендуемых в таких случаях лекарственных трав с лимоном, лечь на правый бок, сделать влажный компресс на область печени из отваров трав, постараться уснуть.

Хронические формы заболевания требуют длительного и сложного лечения.

Воспалительные процессы в печени ведут к нарушению кровообращения и застою желчи, а это, в свою очередь, сказывается на функции желчного пузыря (воспаление, образование камней), поджелудочной железы, на процессах пищеварения, на обмене веществ в организме, приводит к нарушению менструального цикла, тромбофлебиту.

При таком состоянии признаки болезни появляются на внешних участках тела задолго до того, как она дает о себе знать: это желтизна возле рта, под языком, на склерах глаз, мягком небе, ладонях, подошвах ног и по всему телу. Этот симптом может проявиться постепенно или внезапно при инфекционном гепатите (болезни Боткина) или остром воспалительном процессе, закупорке желчных протоков. Желтизна кожного покрова бывает различного оттенка — от оранжево-желтого до серовато-черного, в зависимости от степени заболевания.

Со временем появляется кожный зуд, особенно в ночное время; язык частично (с правой стороны) или полностью покрывается налетом, по цвету и толщине которого судят о состоянии печени. При хронической форме заболевания под языком вздуваются вены, язык при высовывании может отклоняться вправо. В полости рта возможны поражения слизистой с изъязвлениями. Иногда язык желеобразный с толстыми краями, сосочки на правой его стороне покрасневшие, увеличенные, цвет языка варьируется от светлого до синюшного, фиолетового при тяжелом заболевании. Мягкое небо желтое, со слабо выраженной светлой полосой в центре.

При заболеваниях печени вследствие нарушения выделения желчи в брюшной полости может накапливаться жидкость (водянка), иногда повышается температура. Ногти на руках приобретают неестественную окраску, от красновато-желтого до желтовато-синего. Пальцы при хроническом течении болезни утолщаются на концах и становятся похожими на «барабанные палочки».

Заболевания печени условно можно подразделить на три категории — слабое, среднее и сильное.

Слабые функциональные нарушения чаще бывают при отравлении. В этом случае периодически возникают боли в правом боку (подреберье), при осмотре прощупывается увеличенная, но не вздутая печень, наблюдается тошнота, рвота, неприятная отрыжка, горечь во рту, потеря аппетита, общая слабость, понос или запор. Язык гладкий, малиновый или ярко-красный, частично или сплошь покрытый налетом.

Лечение в данном случае не представляет особой сложности и при выполнении назначенных процедур и соблюдении диеты дает положительные результаты. Рекомендуются лекарственные травы, их сборы желчегонного и противовоспалительного действия, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта, почек, кровообращение. Отвары желательно принимать с лимоном.

Необходимо помнить, что при любом отравлении — ощущении тяжести в желудке, тошноте, слабости — следует обратиться к врачу.

Амилоидоз печени

Амилоидоз печени - проявление системного заболевания; наблюдается одновременно с поражением почек, надпочечников,