Опорно-двигательная система

У каких животных впервые в ходе эволюции появилась полость тела?

1) Кишечнополостные

2) Плоские черви

3) Круглые черви

4) Кольчатые черви

Пояснение.

Ароморфоз Круглых червей - Полость тела - первичная, заполненная жидкостью, находящейся под большим, чем атмосферное, давлением. Полостная жидкость придает телу упругость и благодаря этому выполняет роль гидроскелета. Она также обеспечивает транспорт питательных веществ и продуктов жизнедеятельности.

Полостью тела называется пространство, в котором лежат внутренние органы. Единственный тип животных, у которых первичная полость сохранилась во взрослом состоянии, - это Круглые черви.

Правильный ответ указан под номером 3.

Ответ: 3

Источник: МИОО: Тренировочная работа по биологии 28.04.2014 вариант БИ90801.

Наталья Евгеньевна Баштанник

Нет. У Кишечнополостных тело представляет собой мешок (кишечную полость) из двух слоев клеток – экто- и энтодермы, между которыми находится слизистая мезоглея.

Полостью тела называется пространство, в котором лежат внутренние органы.

Единственный тип животных, у которых первичная полость сохранилась во взрослом состоянии, - это Круглые черви.

Высшие трехслойные (кольчатые черви, моллюски, хордовые) обладают вторичной полостью тела, называемой целомом. Целом всегда выстлан эпителием мезодермального происхождения. Во время закладки целома у кольчатых червей мезодермальные клетки, лежащие в первичной полости, делятся, раздвигаются и образуют мезодермальный пузырь, который, увеличиваясь в размерах, вытесняет первичную полость. Образовавшаяся внутри пузыря полость называется вторичной, так как в онтогенезе она возникла после первичной.

Есть животные, лишенные полости тела. Это плоские черви. У них пространство между кожно-мускульным мешком и внутренними органами заполнено клетками паренхимы.

У животных, принадлежащих к типу Членистоногие, в эмбриогенезе развиваются зачатки вторичной полости тела. Однако процесс не доходит до образования развитого целома, его зачатки сливаются с еще существующей у них первичной полостью тела. Поэтому полость тела у членистоногих смешанная.

^ 35.Отряд млекопитающих. Приматы

Вопрос 1 Как приспособлены обезьяны к жизни на деревьях?

У приматов хорошо развиты свободные конечности, что имеет ключевое значение как приспособление к жизни на деревьях. Цепкие руки и ноги позволяют приматам прочно удерживаться на ветвях деревьев. Кроме того, у приматов глаза направлены вперед, благодаря чему они видят предмет одновременно обоими глазами и точно определяют расстояние до него. Такая особенность зрения имеет большое значение при прыжках с ветки на ветку.

Вопрос 2. Что доказывает систематическую близость обезьян к человеку?

С человеком обезьян сближают такие черты, как хорошо развитые полушария головного мозга, пятипалые конечности с противопоставленным большим пальцем, приспособленные для хватания. Конечные фаланги пальцев у обезьян, как и у человека, снабжены ногтями. Очень выразительна мимика и жестикуляция. Все остальные особенности внешнего и внутреннего строения соответствуют общему плану строения, характерному для млекопитающих.

Вопрос 3 . Чем приматы сходны с другими млекопитающими и в чем различия между ними?

Приматы, как и все млекопитающие, - теплокровные животные, имеющие постоянную температуру тела. Для них характерен волосяной покров и значительное развитие кожных желез. Шейный отдел позвоночника имеет семь позвонков. Челюсти снабжены различными по строению и выполняемым функциям зубами. Самки рождают детенышей и выкармливают их молоком.

Особенностью приматов, как исходно древесных млекопитающих, является характерное строение конечностей. Они пятипалые, хорошо приспособленные к хватанию. Кроме того, приматы отличаются относительно крупными размерами головного мозга, большие полушария которого имеют много извилин. У приматов слабо развито обоняние, нет осязательных волос. Последние приматам заменяют пальцы и оголенные ладони и подошвы стоп.

^

36. Покровы тела

Вопрос 1 Что общего у покровов всех животных?

У всех животных покровы предохраняют организм от проникновения в него инородных тел и веществ, других организмов, излишков влаги, ее чрезмерного испарения, а также от механических повреждений.

Вопрос 2. Можно ли утверждать, что покровы тела эволюционно усложняются?

Да. Эволюция покровов шла по пути увеличения числа слоев, их образующих, и появления в них все новых образований: ресничек, жгутиков, желез, чешуи, когтей, перьев, волос, рогов, копыт, известковых и хитиновых покровов.

^

37.Опорно-двигательная система

Вопрос 1 Что лежит в основе эволюционных изменений опорно-двигательной системы?

В основе эволюционных изменений опорно-двигательной системы лежит, прежде всего, переход животных из водной среды обитания в наземно-воздушную. Новая среда требовала от опорно-двигательного аппарата большей прочности и возможности осуществлять более сложные и разнообразные движения. В качестве примера можно привести появление составных парных конечностей с подвижными (суставными) соединениями частей и усложненной мускулатуры у представителей класса земноводных - первых наземных позвоночных.

Вопрос 2. У каких животных наружный скелет?

Наружный скелет имеется у всех представителей типа Членистоногие: у насекомых - хитиновый панцирь, у паукообразных и ракообразных - покровы, пропитанные известью.

Вопрос 3. У каких позвоночных животных нет костного скелета?

Костного скелета нет у представителей классов круглоротых и хрящевых рыб.

Вопрос 4. О чем говорит сходный план строения скелетов разных позвоночных животных?

Общий план строения скелетов разных позвоночных животных говорит об общности происхождения, эволюционном родстве. А наличие сходных частных образований - о том, что животные ведут сходный образ жизни в сходных условиях среды. Например, костный гребень (киль) на грудной кости имеется и у летающих птиц, и у летучих мышей.

Вопрос 5. Какой вывод можно сделать, познакомившись с общими функциями опорно-двигательной системы у животных организмов?

Несмотря на значительные различия в строении опорно-двигательных структур у разных животных, их скелеты выполняют сходные функции: опоры тела, защиты внутренних органов, перемещения тела в пространстве.

^ 38. Способы передвижения животных. Полости тела

Вопрос 1 . Какие существуют основные способы передвижения животных? В чем их различие?

У животных встречаются разные способы передвижения: амебоидное движение (с помощью ложноножек), движение при

помощи жгутиков и ресничек, а также движение с помощью мышц.

Вопрос 2. Какие способы передвижения животных могут использоваться только в водной среде, а какие - в различных?

Амебоидное движение, а также движение при помощи жгутиков и ресничек возможно только в водной среде. А движение с помощью мышц может осуществляться в различных средах.

Вопрос 3. Для каких животных характерно движение с помощью жгутиков и ресничек?

Движение с помощью жгутиков и ресничек характерно для одноклеточных - жгутиконосцев и инфузорий, а также для некоторых многоклеточных животных (например, ресничных червей) и их личинок.

Вопрос 4. Почему нельзя утверждать, что существует универсальный способ движения в любой среде обитания?

Среды жизни (наземно-воздушная, водная, почва, другой организм) очень сильно различаются по физическим свойствам. Все животные приспособлены к перемещению в типичной для них среде обитания, к передвижению в других средах они приспособлены в меньшей степени или не приспособлены вовсе, поэтому нельзя утверждать, что существует универсальный способ движения в любой среде.

^ 39. Органы дыхания и газообмен

Вопрос 1 Какие изменения в систему органов дыхания принес выход животных на сушу?

С выходом животных на сушу органами дыхания становятся легкие, обеспечивающие поглощение кислорода из воздуха, а не из воды, как это было при жаберном дыхании. Также развиваются системы, обеспечивающие вентиляцию органов дыхания.

Вопрос 2 . Почему легочное дыхание на суше перспективнее жаберного?

При обитании на суше жабры не могут использоваться для дыхания, так как они специализированы на поглощении кислорода из воды. Легкие же являются органами воздушного дыхания и способны усваивать кислород из атмосферного воздуха разной степени влажности. Совершённый газообмен поддерживает постоянство внутренней среды организма, что дает возможность обитать в различных климатических условиях.

Вопрос 3. В связи с чем возникла необходимость транспорта кислорода к клеткам тела, расположенным внутри организма?

Потребность в транспорте кислорода к клеткам, расположенным внутри организма, возникает в связи с увеличением размеров тела животных.

^ 40. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии

Вопрос 1 Почему деление животных на группы по преобладающему виду питания следует считать условным?

Деление животных на группы по преобладающему виду питания следует считать условным, потому что этот приоритет определяется часто доступностью той или иной пищи. В частности, насекомоядные птицы в зависимости от сезона могут питаться насекомыми, червями, созревшими плодами.

Вопрос 2. Какие особенности строения пищеварительной системы млекопитающих позволяют утверждать, что строение и функция органа взаимосвязаны?

Связь строения и функции органа хорошо иллюстрируется разнообразием зубов у млекопитающих. В зависимости от функциональных особенностей захватывания, удержания, разрывания или пережевывания пищи животным мы наблюдаем специфическое строение его зубов. К примеру, у грызунов хорошо развиты резцы, но нет клыков, а у хищников хорошо развиты клыки и есть особые хищнические зубы, позволяющие удерживать и умерщвлять добычу.

Связь строения с функцией органа четко видна и при сравнении желудков млекопитающих. Так, у жвачных животных желудок сложный, состоит из четырех отделов, что связано со сложным многоступенчатым процессом переработки у них растительной пищи. У хищников желудок простой, однокамерный, так как животная пища перерабатывается проще.

Вопрос 3. Почему длина кишечника позвоночных животных разная?

Длина кишечника зависит от характера преобладающей пищи. У растительноядных животных кишечник длиннее, поскольку растительная пища усваивается труднее, чем пища животного происхождения.

Вопрос 4. Что означает понятие «обмен веществ»?

Обмен веществ - совокупность процессов поглощения веществ из окружающей среды, процессов преобразования веществ в организме и процессов выделения веществ из организма в окружающую среду.

Вопрос 5. Говорят, что организм - это открытая система. Объясните это утверждение. Приведите пример.

Открытой называют систему, в которую из окружающей среды поступают вещества и энергия и из которой вещества и энергия поступают в окружающую среду. Организм является именно такой системой. Например, организм позвоночного животного потребляет пищу из внешней среды, а непереваренные остатки и продукты жизнедеятельности выделяет в окружающую среду с каловыми массами и мочой.

Вопрос 6. Как, зная закономерности обмена веществ, управлять ростом и развитием животного?

Чем интенсивнее и полноценнее кормление, тем больше поступает в организм веществ, которые используются для его роста и развития. Для получения высокой продуктивности сельскохозяйственных животных, обеспечения здоровья и высоких воспроизводственных функций необходимо обеспечить содержание в их рационах всех без исключения необходимых питательных веществ.

^

41. Кровеносная система. Кровь

Вопрос 1 . Каковы предпосылки развития кровеносной системы?

С усложнением организации и увеличением размеров тела становятся необходимыми специальные структуры, принимаю-

щие на себя функции переноса нужных для жизнедеятельности веществ по всему организму. Так развивается система кровообращения, в которой циркулирует кровь, способная связывать и переносить кислород и углекислый газ, питательные вещества и продукты выделения клеток.

Вопрос 2 Докажите, что увеличение числа камер сердца повышает уровень организации животного.

Увеличение числа камер сердца от трех (земноводные, пресмыкающиеся) до четырех (птицы, млекопитающие) способствует полному разделению артериальной и венозной крови. Благодаря этому улучшается снабжение кислородом тканей тела, увеличивается интенсивность обмена веществ, что приводит к теплокровности птиц и млекопитающих, т. е. способности сохранять постоянную температуру тела и позволяет им в меньшей степени зависеть от условий обитания.

Вопрос 3. Как взаимосвязаны строение и функции сердца?

Основная функция сердца - обеспечение непрерывного движения крови по сосудам, в связи с чем сердце представляет собой мощный мышечный орган, который постоянно ритмически сокращается, перегоняя кровь.

Вопрос 4. В чем отличие замкнутой и незамкнутой кровеносных систем?

В замкнутой кровеносной системе, в отличие от незамкнутой, кровь движется только по сосудам и не выливается в полость тела.

Вопрос 5. О чем свидетельствует сходство состава крови с морской водой у некоторых животных?

Сходство состава крови с морской водой у некоторых животных свидетельствует о морском происхождении жизни.

Вопрос 6. Каковы основные функции крови?

Основные функции крови: транспортная - перенос газов, питательных веществ и продуктов обмена; регуляторная - поддержание температуры тела, регулирует деятельность всех систем организма через вещества, выделяемые железами внутренней секреции, защитная - уничтожение болезнетворных микроорганизмов (с помощью лейкоцитов).

Вопрос 7. Что переносит кровь?

Кровь переносит от пищеварительной системы ко всем клеткам тела соли и питательные вещества, за счет которых организм растет и развивается, и выносит из тканей продукты жизнедеятельности, ко-

торые через выделительную систему выводятся из организма. От легких к тканям и органам кровь несет кислород и уносит углекислый газ. Кровь переносит также вещества, выделяемые железами внутренней секреции, с помощью которых регулируется деятельность организма.

^ 42. Органы выделения

Вопрос 1 . В связи с чем животным необходимо избавиться от образующихся в процессе жизнедеятельности веществ?

В процессе жизнедеятельности в организме животных образуются вредные и иногда ядовитые вещества, их необходимо удалять из организма, чтобы не произошло отравления.

Вопрос 2. Почему не у всех животных существуют органы выделения?

В связи с низким уровнем организации некоторые животные не имеют специальных органов выделения. В таких случаях продукты жизнедеятельности выводятся из организма через поверхность тела (одноклеточные организмы, губки, кишечнополостные).

Вопрос 3. У птиц мочевой пузырь отсутствует, а у млекопитающих он есть. Объясните, с чем это связано.

При отсутствии мочевого пузыря моча не задерживается в организме, а значит, не увеличивается вес тела, что для птиц, как летающих животных, очень важно.

^ 43. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт

Вопрос 1 На примере нервной клетки покажите, как взаимосвязаны строение и функция.

Каждая нервная клетка имеет один длинный отросток (аксон), проводящий возбуждение от тела нервной клетки к другим нейронам, и многочисленные короткие ветвящиеся отростки (дендриты), что увеличивает площадь контакта данного нейрона с другими нейронами. Соединяясь между собой, нейроны образуют нервную сеть. Таким образом, строение нервной клетки обеспечивает функцию направленного проведения возбуждения.

Вопрос 2. Какие изменения нервной системы связаны с выходом животных на сушу?

В связи выходом на сушу у животных произошло усложнение нервной системы, которое выражалось прежде всего в развитии и дифференциации нервных структур, централизации нервной системы, развитии органов чувств, обусловливающих бы-

строту реакции на изменения внешних условий. И как следствие, увеличилось разнообразие форм поведения.

Вопрос 3. Можно ли утверждать, что рефлекс лежит в основе инстинкта?

Ответная реакция организма на любое воздействие раздражителя при помощи нервной системы называется рефлексом.

А последовательность рефлекторных действий, закрепленная наследственно, называется инстинктом.

Поэтому можно утверждать, что рефлекс лежит в основе инстинкта.

^

44. Органы чувств. Регуляция деятельности организма

Вопрос 1 Каково значение органов чувств для животного?

Наличие органов чувств позволяет животному организму получать различную информацию из окружающей среды, реагировать на нее, определять характер собственных действий в данной ситуации.

Вопрос 2. Докажите, что без органов чувств животное не выживет.

Без органов чувств животное не сможет получать информацию об окружающей

его среде, состоянии своего организма, положении его в пространстве. А следовательно, организм не сможет соответственно реагировать на сложившуюся ситуацию (избежать опасности, схватить добычу), что приведет к быстрой его гибели.

Урок №5.

Тема: Эволюция опорно-двигательного аппарата у животных.

Класс: 7 Б

Цели:

Изучить особенности опорно-двигательной системы млекопитающих.

Изучить усложнение опорно-двигательной системы в ходе эволюции.

Задачи:

образовательные:

Изучить строение и функции опорно-двигательной системы млекопитающих.

Изучить строение и функции опорно-двигательной системы в ходе эволюции.

Выяснить черты усложнения у представителей опорно-двигательной системы разных таксонов.

развивающие:

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи.

Развитие умения работы с книгой и таблицами.

воспитательные:

Провести обобщение комплекса знаний о эволюции опорно-двигательной системы.

Тип урока: объяснение нового материала.

Метод: наглядно-иллюстративный.

Форма: групповая.

Должен знать после урока:

Строение и функции опорно-двигательной системы начиная от одноклеточных и кончая хордовыми.

Черты усложнения строения опорно-двигательной системы у представителей разных таксонов.

Ход урока:

Организационное начало:

Учитель: Здравствуйте ребята, садитесь! Откройте, пожалуйста, ваши тетради и запишите тему нашего урока: «Эволюция опорно-двигательной системы».

Изучение нового материала:

Учитель: В течении длительного эволюционного пути животные осваивали новые территории, виды пищи, постоянно приспосабливались к условиям окружающей среды. Для того, чтобы выжить, животным надо было искать пищу, лучше прятаться или защищаться от врагов, перемещаться быстрее. Изменяясь вместе с организмом, опорно-двигательная система должна была обеспечить все эти эволюционные изменения.

Как вы думаете, какие животные являются самыми приметивными?

Ученик: Самыми примитивными являются корненожки, у которых нет опорной системы, двигаются медленно, перетекая с помощью ложноножек, при этом постоянно меняют форму.

Учитель: Впервые скорость движения изменяется у жгутиконосцев и инфузорий. Ребята, вы должны помнить, у каких животных сформировался наружный скелет?

Ученик: Наружный скелет сформировался у ракообразных, паукообразных и насекомых. Он представлен хитиновой кутикулой, хитиновым панцирем, который пропитан известью. К данному покрову прикрепляются мышцы, что позволяет передвигаться этим животным довольно быстро. В настоящее время членистоногие являются самым распространенным типом животных.

Учитель: А какие недостатки имеет такой скелет?

Ученик: Надо отметить, что наружный скелет имеет и свои недостатки: он не растет вместе с животным, и во время роста необходимо несколько раз линять животному, при этом животное становится совершенно беззащитным и становится легкой добычей для врагов.

Учитель: Ребята, давайте запишем в таблицу сведения, которые мы с вами проговорили:

Учитель: Ребята, на ряду с наружным имеется внутренний скелет. Скажите, пожалуйста, какими достоинствами обладает внутренний скелет?

Ученик: Внутренний скелет лишен таких недостатков - он растет вместе с животным и позволяет еще более специализировать отдельные мышцы и их группы, достигая при этом рекордных скоростей перемещения тела. У всех хордовых внутренний скелет.

Учитель: Скелет большинства позвоночных животных образован костями, хрящами, сухожилиями. Кости скелета могут соединяться либо неподвижно - срастаясь, либо подвижно - с помощью сустава. Мышцы к костям прикрепляются таким образом, что кости приводятся в движение. В скелете различают следующие части:

Осевой скелет;

Скелет конечностей;

Скелет черепа.

У рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих хорошо развит позвоночник, который состоит из позвонков. Каждый позвонок состоит из тела, верхних и нижних дуг. Концы срастаются и образуют канал, в котором располагается спинной мозг. Хорда сохраняется на протяжении всей жизни у белуги и осетра.

Ребята, из каких частей состоит позвоночник у рыб?

Ученик: Позвоночник у рыб состоит из туловищного и хвостового отделов.

Позвоночник образован двояковогнутыми позвонками, между которыми сохраняются остатки хорды. Позвонки туловищного отдела имеют верхнюю дугу и верхний отросток, снизу к ним причленяются ребра. В хвостовом отделе позвонки имеют верхнюю, нижнюю дуги и остистые отростки.

Череп состоит из мозгового и лицевого отделов. Лицевой отдел представлен челюстями, подъязычной дугой и жаберным аппаратом.

Скелет плавников представлен костными лучами, пояс передних конечностей соединен с черепом,. Кроме парных плавников - грудных и брюшных, имеются непарные плавники - спинной и анальный.

Учитель: Ребята, давайте запишем то, что мы сейчас с вами сказали.

|

Систематическая группа |

Отд. Скелета |

Отделы скелета |

Кости образующие скелет |

|

Надкласс: Рыбы |

Мозговоговой отдел |

Состоит из множества костей сросшихся не подвижно. |

|

|

лицевой отдел |

Представлен челюстями, подъязычной дугой и жаберным аппаратом. |

||

|

Позвоночник |

Туловищный отдел Хвостовой отдел | ||

|

Скелет своб. конечн. |

Непарные плавники (спинной, хвостовой, анальный) |

Представлен лучевыми костями. В нутрии тела имеются кости-подпорки. |

|

|

Парные плавники (грудной и брюшной) |

Представлен костными лучами. |

||

|

Пояса конечностей |

Пояс передних конечностей |

Пояс передних конечностей соединен с черепом. И к тому и другому поясу по средствам мелких костей прикрепляются грудные и брюшные плавники. |

|

|

Пояс задних конечностей |

А как вы думаете, какие основные особенности скелета у земноводных?

Ученик: У земноводных в связи с водно-наземным образом жизни осевой скелет усложнился и представлен шейным отделом, состоящим из одного позвонка, туловищного - из семи позвонков с ребрами, которые оканчиваются свободно. Крестцовый отдел состоит из одного позвонка, к нему прикреплены кости таза. Хвостатые амфибии имеют несколько позвонков в хвостовом отделе. Череп подвижно сочленяется с шейным позвонком.

Мускулатура утрачивает метамерное строение, представлена множеством отдельных мышц.

Скелет лягушки, как и у всех позвоночных животных, разделяют на четыре отдела: осевой скелет, скелет черепа, скелет конечностей и скелет поясов конечностей.

Осевой скелет представлен позвоночником, у которого в дополнение к туловищному и хвостовому отделам, свойственным рыбам, появились шейный и крестцовый отделы.

Череп лягушки подвижно сочленяется с единственным шейным позвонком, что обеспечивает движение головы в вертикальной плоскости (в горизонтальной плоскости голова двигаться не может).

Число позвонков туловищного отдела у лягушки – семь . Ребер у лягушки нет, но у хвостатых земноводных на позвонках туловищного отдела развиваются короткие верхние ребра, а у безногих - настоящие ребра.

Крестцовый отдел включает в себя один позвонок, несущий на себе длинные поперечные отростки, к которым причленяются подвздошные кости таза.

Хвостовой отдел лягушки оканчивается хвостовой костью - уростилем - косточкой, которая представляет собой несколько позвонков, слившихся в процессе эмбрионального развития.

Передние конечности четырехпалые (первый палец редуцирован), состоят из трех отделов: плечо - плечевая кость, предплечье - сросшиеся лучевая и локтевая кости и кисть , представленная косточками запястья, пясти и фалангами пальцев.

Задние конечности состоят из трех отделов: бедра , голени и стопы . Бедро состоит из бедренной кости, голень - из сросшихся большой и малой берцовых костей, стопа - из костей предплюсны, плюсны и фаланг пальцев .

Плечевой пояс лягушки широким полукольцом опоясывает тело и закрепляется в мускулатуре. Он представлен несколькими парными костями: лопатками, заканчивающимися широкими надлопаточными хрящами, вороньими костями и ключицами, а также одной непарной костью - грудиной.

Тазовый пояс состоит из трех парных, сросшихся в связи с большими нагрузками костей: подвздошных, лобковых и седалищных. С помощью подвздошных костей тазовый пояс прикреплен к поперечным отросткам крестцового позвонка.

Учитель: Ребята, с помощью заполните, пожалуйста, вашу табличку.

|

Систематическая группа |

Отд. Скелета |

Отделы скелета |

Кости образующие скелет |

|

Класс: Земноводные |

Мозговой отдел Лицевой отдел |

Количество костей меньше, так как нет жаберных крышек. |

|

|

Позвоночник |

Шейный отдел (1 позв.) Туловищный отдел (7 позв.) Кресцовый отдел (1 позв.) Хвостовой отдел |

Образованы позвонками разного строения. К туловищным позвонкам прикреплены (ложные) ребра. |

|

|

Скелет своб. конечн. |

Передние конечности | ||

|

Задние конечности | |||

|

Пояса конечностей |

Пояс передних конечностей | ||

|

Пояс задних конечностей |

А теперь, давайте разберемся, какие особенности имеет опорно-двигательная система пресмыкающихся. Я слушаю ваши ответы.

Ученики: Позвоночник пресмыкающихся имеет пять отделов: шейный; грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой.

В шейном отделе позвонки соединены подвижно. Они обеспечивают подвижность головы - необходимое условие существования на земле. Грудные и поясничные позвонки несут ребра. У некоторых ребра соединяются с грудиной, образуя грудную клетку, обеспечивает защиту органам и лучшее поступление воздуха в легкие. Крестцовый отдел состоит из двух позвонков. Хорошо развит хвостовой отдел. У змей все отделы позвоночника несут ребра, кроме хвостового. Надо отметить, что ребра заканчиваются свободно, что позволяет им заглатывать крупную пищу.

Учитель: С помощью учебника, запишите, пожалуйста перечисленные особенности в табличку.

|

Систематическая группа |

Отд. Скелета |

Отделы скелета |

Кости образующие скелет |

|

Класс: Пресмыкающиеся |

Отличий нет |

Отличий нет |

|

|

Позвоночник |

Шейный отдел (более 1-го позв.) Грудной отдел Поясничный отдел Кресцовый отдел (2 позв.) Хвостовой отдел |

Образованы позвонками разного строения. К туловищным позвонкам прикреплены ребра. |

|

|

Скелет своб. конечн. |

Передние конечности |

Плечо (плечевая кось), предплечье (лучевая и логтевая кости), кисть (запястье, пясть и 4-е фаланги пальцев). |

|

|

Задние конечности (Отличий от земноводных нет) |

Бедро (бедренная кость), голень (большая и малая берцовая кости), стопа (предплюсна, плюсна и 5-и фаланг пальцев) |

||

|

Пояса конечностей |

Пояс передних конечностей (Отличий от земноводных нет) |

Лопатки, к которым прикрепляются кости передних конечностей. |

|

|

Пояс задних конечностей (Отличий от земноводных нет) |

Состоит из 3-х парных сросшихся костей (подвздошных, лобковых и седалищных) |

Давайте разберемся, а в чем же усложнение опорно-двигательного аппарата у птиц?

Ученики: Позвоночник птиц имеет пять отделов, как и у пресмыкающихся. В шейном отделе от 9 до 25 позвонков, соединенных подвижно. Сросшиеся грудные позвонки и ребра, соединенные с грудиной, образуют грудную клетку. Грудина многих птиц имеет особый выступ - киль. К килю прикрепляются мышцы, активно работающие при полете. Конечный грудной, поясничный, крестцовый и первый хвостовой позвонки срослись, создав мощный крестец, служащий для опоры задних конечностей, что повышает прочность скелета - приспособленность к полету. Кости птиц легкие, многие из них полые внутри.

Несмотря на некоторые различия, скелет выполняет сходные функции:

опора тела;

защита внутренних органов;

перемещение тела в пространстве.

Но в то же время скелет легок и прочен из-за тонкости костей и их пневматичности.

Мозговой отдел черепа крупный, сочленяется с позвоночником одним мыщелком, как и у рептилий.

В лицевом отделе огромные глазницы и вытянутые челюсти, видоизмененные в клюв.

Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки . Позвоночник включает пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Для шейных позвонков характерны седловидные суставы, что обеспечивает большую подвижность шеи (у сов угол поворота головы достигает 270 градусов).

Задние грудные, поясничные, 2 крестцовых и передние хвостовые срослись в сложный крестец.

Средние хвостовые остались свободными, последние слились, образовав копчиковую кость.

Грудная клетка образована ребрами, состоящими из двух косточек, соединенных суставом под углом друг к другу. Благодаря такому строению ребер, грудина может приближаться и отодвигаться по отношению к позвоночнику во время дыхательных движений.

На верхней части ребер находятся плоские выросты, накладывающиеся на задние ребра, что увеличивает прочность грудной клетки.

У большинства птиц на грудине имеется киль, к которому прикрепляются грудные мышцы, приводящие в движение крылья.

Передние конечности состоят из плечевой кости, предплечье представлено локтевой и лучевой костью, кисть состоит из сросшихся косточек запястья и пясти, образующих общую кость - пряжку , и трех пальцев: второго, третьего и четвертого.

Таз птиц открытый , седалищные и лобковые кости не срастаются, связано это с откладыванием крупных яиц.

В связи с тем, что основная нагрузка при ходьбе приходится на задние конечности, тазовые кости массивные, прочно срастаются с задними грудными, поясничными, крестцовыми позвонками, а также с частью хвостовых позвонков, образуя сложный крестец.

Учитель: Молодцы ребята, давайте заполним оставшиеся графы таблицы с помощью вашего учебника.

|

Систематическая группа |

Отд. Скелета |

Отделы скелета |

Кости образующие скелет |

|

Класс: Птицы |

Лицевой отдел Мозговой отдел |

Образован сросшимися между собой костями. Имеются огромные глазницы и роговый клюв без зубов. |

|

|

Позвоночник |

Шейный отдел (от 9 до 25 позвонков) Грудной отдел Поясничный отдел Кресцовый отдел Хвостовой отдел |

Образованы позвонками разного строения. К туловищным позвонкам прикреплены ребра, которые срастаются с грудиной, а она образует киль, к которому прикрепляются мышцы. У птиц задние грудные, поясничные, 2 крестцовых и передние хвостовые срослись в сложный крестец. |

|

|

Скелет своб. конечн. |

Передние конечности | ||

|

Задние конечности |

Бедро (бедренная кость), голень (большая берцовая кость), появляется цевка (сросшиеся кости предплюсны и плюны) и с 1 по 4-ю фаланги пальцев. |

||

|

Пояса конечностей |

Пояс передних конечностей |

Лопатки и ключицы срослись и образовали вилочку. |

|

|

Пояс задних конечностей |

Тазовые кости срослись и приросли к пояснично-кресцовому отделу позвоночника. |

Учитель: Теперь ребята давайте посмотрим на скелет млекопитающих и так же опишем его:

|

Систематическая группа |

Отд. Скелета |

Отделы скелета |

Кости образующие скелет |

|

Класс: Птицы |

Лицевой отдел Мозговой отдел |

Имеются подвижная нижнечелюстная кость. Образован сросшимися между собой костями. |

|

|

Позвоночник |

Шейный отдел (7 позв.) Грудной отдел (От 9 до 24 позв.) Поясничный отдел (От 2 до 9-и позв.) Кресцовый отдел (3–4 позв.) Хвостовой отдел |

Образованы позвонками разного строения. К туловищным позвонкам прикреплены ребра, которые срастаются с грудиной, ниже имеются ложные ребра. Кресцовые позвонки срастаются между собой образуя крестец. |

|

|

Скелет своб. конечн. |

Передние конечности (Как у пресмыкающихся) |

Плечо (плечевая кось), предплечье (лучевая и логтевая кости), кисть видоизменяется. Происходит редукция костей и остается 1-а фаланга. |

|

|

Задние конечности |

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Почему из большого числа видов млекопитающих больше всего одомашнено копытных?

Отряд Парнокопытные объединяет свиней, баранов, коз, антилоп, бегемотов, жирафов, верблюдов (рис. 139). Название отряду дано за наличие у этих животных развитых третьего и четвёртого пальцев, окончания которых покрыты толстым роговым копытом. Второй и пятый пальцы недоразвиты, а первый – редуцирован.

Животные в основном средние и крупные по величине. Живут в степях, лесостепях, пустынях, встречаются в лесах, заходят в тундру, поднимаются в горы. Парнокопытные – жвачные животные со сложным строением желудка, состоящего из четырёх отделов: книжки, сычуга, сетки, рубца. Морда копытных удлинена, на голове у большинства из них имеются рога. Распространены по всем материкам, кроме Антарктиды и Австралии. В настоящее время в Австралии живут копытные, завезённые и акклиматизированные человеком. Общее число известных видов около 200, объединённых в подотряды: Нежвачные и Жвачные.

Подотряд нежвачных включает 3 семейства: Свиньи, Бегемоты, Пекари, всего 12 видов. У нежвачных массивное тело, короткие четырёхпалые конечности. Клыки выдвинуты за пределы рта, на конце морды хрящевой пятачок. Всеядны. Желудок простого строения. Рогов нет. Подкожный слой жира значителен.

В семействе свиней 9 современных видов: кабан, бородавочник, свиньи – кистеухая, или речная, яванская, карликовая и др. Наиболее распространена свинья дикая, или кабан, обитающий в Европе и Азии – в лесных массивах с обилием низин, полян, густо заросших тростником и кустарником, по берегам рек и озёр. Живущие в Европе кабаны обычно длиной 130–175 см. Передняя часть их тела более приподнята и достигает высоты до 100 см, средняя масса 60–150 кг, бывает до 300 кг. Толстая кожа покрыта густой жёсткой щетиной бурой окраски. Клыки нижней челюсти самцов изогнутые, длиной до 10 см. Питаются кабаны травой, желудями, клубнями, корневищами, корешками растений, извлекая корм из земли путём взрыхления её клыками. Часто вредят посевам сельскохозяйственных культур.

Рис. 139. Парнокопытные

Живут небольшими стадами. Размножаются весной. Самки рождают 4–5, иногда до 10–12 поросят с продольно-полосатой окраской. Мать выкармливает поросят молоком в течение 2–3 месяцев. Самки достигают половой зрелости к 8–10 месяцам, самцы – на второй год жизни. Кабаны являются важным объектом охоты.

От кабана выведено много пород домашних свиней. В отличие от дикого предка они быстро увеличивают массу тела, славятся обилием сала, отсутствием щетинного покрова. Поросята рождаются без продольных полос на теле.

Семейство бегемотов включает всего 2 вида – это бегемот, или гиппопотам, и бегемот карликовый. Оба вида живут в Африке. Животные полуводные. Предпочитают неглубокие водоёмы с густой растительностью по их берегам и с хорошими подходами. Бегемоты хорошо плавают и ныряют, по суше передвигаются довольно быстро. Живут семьями. Питаются травянистыми растениями, которых за день съедают до 40 кг. Размножаются два раза в году, принося по одному детёнышу массой 45–50 кг. Половозрелыми становятся в возрасте 9 лет. Продолжительность жизни около 50 лет.

Подотряд жвачных объединяет около 180 видов из 6 семейств: Оленьковые, Оленевые, Жирафовые, Вилорогие, Полорогие, Кабарги. Отряд назвали за наличие жвачки. Жвачка – комок отрыгнутой растительной пищи, требующей доработки в ротовой полости. Пища отрыгивается из сложного желудка, состоящего из 4 отделов. В первом отделе – рубце растительная пища под влиянием микроорганизмов сбраживается и проталкивается в сетку. Из сетки она отрыгивается в рот, где смачивается слюной и перетирается. Эта частично переваренная пища и является жвачкой. Полужидкая масса затем попадает в третий отдел – книжку, где подвергается обезвоживанию, и поступает в последний отдел – сычуг – для окончательной обработки желудочным соком.

Жвачные имеют стройное тело, длинные конечности, позволяющие быстро бегать. На коже растут длинные волосы различной густоты и окраски. Подкожный слой жира почти не образуется. Клыки отсутствуют.

К парнокопытным, занесённым в Красную книгу России, относятся: кабарга сахалинская, олени пятнистый уссурийский и новоземельский северный, зубр, дзерен, горал амурский, бараны алтайский горный, путоранский снежный, чукотский снежный.

Отряд Непарнокопытные объединяет 16 видов крупных животных (рис. 140). Представители отряда обладают общими признаками: конечности у большинства из них снабжены копытами, образовавшимися за счёт мощного развития среднего пальца в сравнении с остальными. В скелете непарнокопытных отсутствуют ключицы. Питаются эти животные только растительной пищей. Отряд включает 3 семейства: Тапиры, Лошади, Носороги.

Тапиры, в отличие от всех остальных непарнокопытных, имеют на передних конечностях по четыре, а на задних – по три пальца с небольшими копытами. У этих животных короткий хоботок, состоящий из вытянутого носа и верхней губы. Тело, длиной до 180–200 см, массой 180–300 кг, покрыто бархатистым мехом, кожа толстая. Современных тапиров четыре вида, распространённых в Центральной и Южной Америке, в Юго-Восточной Азии. Живут они в болотистых местах, очень подвижны. На тапиров охотятся ради мяса и шкуры. Три вида находятся под угрозой исчезновения.

Рис. 140. Непарнокопытные

Семейство Лошади объединяет непарнокопытных, наиболее приспособленных к быстрому и продолжительному бегу. У них имеется по одному пальцу на передних и задних конечностях. В семейство включены зебры, куланы, ослы – сомалийский и нубийский. Ослы обычно высотой до 100–120 см, песочно-серого цвета с темноватой полосой, идущей вдоль хребта. Живут в Африке (Сомали, Эфиопия) – в пустынях и степях. Сомалийский и нубийский ослы считаются произошедшими от дикого осла, обитающего в пустынях Северной Африки. Оба вида занесены в Красную книгу.

Домашний осёл, или ишак, произошёл от скрещивания нубийского и сомалийского ослов. Ослы отличаются от лошадей длинными унтами, узкими копытами, короткой шерстью на хвосте. В ряде стран, например в Средней Азии, ослов используют как упряжных и верховых животных или тягловых – в сельском хозяйстве.

Дикая лошадь была открыта Н. М. Пржевальским в 1879 г. в горных пустынях западной части Центральной Азии. В настоящее время лошадь Пржевальского сохранилась лишь в зоопарках (примерно 600 животных).

Происхождение домашних лошадей не вполне ясно. Возможно, одомашнивание происходило в разных местах примерно 5–6 тыс. лет назад. Сейчас известно более 100 пород, используемых в различных целях, преимущественно как упряжные или вьючные животные, для перевозки грузов, а также для спортивных состязаний или для получения мяса и шкур.

Кулан – примитивная лошадь, встречающаяся в Туркмении (в Бадхызском заповеднике), в Казахстане, Китае, Монголии. Питается различными злаками, полынями и другими растениями. Табуны куланов по 5–11 особей осенью объединяются в стада до нескольких сот голов. Бегают со скоростью более 60 км/ч. Хорошо плавают. Занесены в Красную книгу.

Зебры – типичные животные Африки, пасутся вместе с другими травоядными и имеют очень много врагов: от львов до гиеновых собак. Человек также много отстреливал их ради красивой шкуры, в результате чего многие виды стали редкими и занесены в Красную книгу.

В настоящее время получены помесь осла и кобылы – мул, помесь жеребца и ослицы – лошак. Оба гибрида бесплодны, используются в ряде стран как упряжные и верховые животные.

Семейство носорогов включает 5 видов носорогов – суматранского, индийского, чёрного, белого, яванского. Это большие тяжёлые звери, массой 3,5 т и более, высотой 1–2 м при длине 2–5 м. Кожа толстая, почти лишена волос. На передней части морды находятся один или два рога, у чёрного – от трёх до пяти. Длина переднего рога может достигать 158 см. Ноги короткие, трёхпалые. Живут носороги в Африке и Южной Азии. Все виды носорогов подлежат охране и занесены в Красную книгу.

Копыто. Рога. Сложный желудок. Жвачка.

Вопросы

1. Почему млекопитающих животных считают наиболее высокоорганизованными среди хордовых?

2. Что общего в строении у всех парнокопытных?

3. Какие животные из отрядов парнокопытных и непарнокопытных обитают в вашей местности? Каково их значение?

Задания

Предложите мероприятия по рациональному использованию копытных в природе.

Знаете ли вы, что…

Молоко лося в 3–4 раза жирнее коровьего и содержит в 5 раз больше белков. За сутки лосёнок выпивает 1–2 л молока.

Всех ныне живущих зубров (сейчас их около 1000) удалось получить от 56 особей, оставшихся в живых к 1923 г.

Рога носорога очень высоко ценятся за якобы большую целебную силу, и именно из-за них носорогов уничтожают, даже в заповедниках и национальных парках.

Зебры значительно уступают лошадям в выносливости и скорости, поэтому их не приручают и не одомашнивают, хотя это возможно.

Человека относят к отряду приматов. Как вы можете это доказать?

Приматы разнообразны по величине тела и внешнему облику (рис. 141). Самые мелкие из них высотой 9–12 см (долгопяты, тупайи), крупные – до 200 см (горилла). Для приматов характерно значительное развитие полушарий головного мозга. Конечности пятипалые, хватательные, особенно подвижны передние верхние конечности. Большой палец кисти противопоставлен остальным. Это позволяет приматам прочно удерживаться на ветвях деревьев, брать пальцами самые мелкие предметы. Конечные фаланги пальцев снабжены ногтями. Глаза направлены вперёд. Они видят какой-либо предмет одновременно обоими глазами, благодаря чему точно определяют расстояние до него. Такая особенность зрения имеет большое значение при прыжках с ветки на ветку. Органы обоняния в жизни приматов не играют большой роли и недоразвиты, слух и зрение, наоборот, развиты хорошо.

Приматы ведут дневной образ жизни, реже сумеречный. Питаются смешанной пищей. У некоторых видов в пищевом рационе преобладают растительные корма. Размножаются круглый год. Общее число видов около 200. Распространены в тропиках Азии, Африки и Америки. Большинство приматов живёт в густых лесных зарослях.

Отряд подразделяется на два подотряда: низших приматов, или полуобезьян, и высших приматов, или обезьян.

Подотряд Низшие приматы, или Полуобезьяны, объединяет лемуров, долгопятов, тупай. Зверьки мелкие, покрытые густой шерстью. Хвост длинный, густоопушённый. Большой палец кисти не у всех противопоставлен остальным, фаланги пальцев снабжены когтями. Представители – тонкий лори, лемур вари, руконожка, маки, тупайи – относятся к наиболее примитивным насекомоядным полуобезьянам. Распространены в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на Мадагаскаре.

Подотряд Высшие приматы, или Обезьяны. К этому подотряду относят различных по величине приматов. Высота самых маленьких, например игрунок, 20–35 см, а наиболее крупных – до 2 м.

Рис. 141. Обезьяны

У большинства обезьян есть хвост, необходимый для лазания по деревьям. Зрение и слух развиты хорошо, обоняние и осязание – слабо. Высшие приматы живут преимущественно на деревьях.

У всех обезьян, за исключением игрунковых, мозг имеет много извилин и хорошо развит. Известно 139 видов. К этому подотряду относится и человек.

У этих обезьян и человека были общие предки, затем их развитие пошло различными путями. Сегодня, несмотря на большое количество общих черт в строении, различия весьма значительны.

В этот подотряд входят широконосые обезьяны (игрунки, ревуны, паукообразные обезьяны); узконосые (мартышки, макаки, павианы, мандрилы); человекообразные (гориллы, орангутаны, шимпанзе) (рис. 142).

Рис. 142. Человекообразные обезьяны

Самым крупным представителем человекообразных обезьян является горилла. У неё очень длинные передние конечности и короткие задние. Туловище массивное, с широкими плечами. Тело покрыто густой короткой чёрной шерстью.

По земле горилла передвигается согнувшись, опираясь на тыльные стороны пальцев передней конечности. Большую часть времени проводит на земле. Питается сочными плодами, орехами, корнеплодами. Встречается в экваториальной Африке. По месту обитания различаются подвиды: береговая, восточная, горная.

Высота тела орангутана достигает 150 см. Тело покрыто густыми длинными красновато-рыжими волосами. Масса самцов до 189 кг, самок до 80 кг. Челюсти массивные и выступают вперёд. Ушные раковины маленькие. Руки длинные, ноги относительно короткие. Пальцы на стопе способны к схватыванию.

Всю жизнь орангутан проводит на высоких тропических деревьях. По ветвям он не прыгает, а передвигается с помощью рук, цепляясь за ветки, иногда очень быстро, тело держит вертикально. На землю спускается неохотно и ходит по ней на четвереньках. Орангутан строит гнездо на высоте 10–20 м от земли, в средней части деревьев, из ветвей и листьев. Питается плодами, древесной корой, листьями, может поедать яйца птиц.

Живут орангутаны одиночно и семьями. Детёнышей рождают на деревьях, в гнезде.

Шимпанзе – крупная обезьяна, высотой до 150 см, массой 45–50 кг, иногда более. Руки длиннее ног. Ушные раковины по форме напоминают человеческие, шерсть тёмная, лицо лишено волос, на подбородке обоих полов растут белые волосы. В тропических лесах Африки встречаются два вида шимпанзе – обыкновенный с тремя подвидами и карликовый, или шимпанзе-пигмей. Большую часть суток шимпанзе находятся на деревьях, одну треть светового дня – на земле. Питаются растительной пищей: сочными плодами, листьями, орехами, молодыми побегами, семенами, корой деревьев. Иногда едят муравьёв и термитов. Самки половозрелыми становятся в 6–10 лет, самцы – в 7–8 лет.

Человекообразные обезьяны – орангутан, горилла горная и шимпанзе карликовый – занесены в Красную книгу.

Приматы. Человекообразные обезьяны.

Вопросы

1. Как обезьяны приспособлены к жизни на деревьях?

2. Что доказывает систематическую близость обезьян к человеку?

3. Чем приматы сходны с другими млекопитающими и в чём различия между ними?

4. Какие черты организации доказывают приспособленность обезьян к древесному образу жизни?

Задания

Сравните биологические особенности приматов и представителей других групп млекопитающих.

Знаете ли вы, что…

Термин «приматы», означающий «одни из первых», впервые предложил в 1758 г. Карл Линней, объединив в отряде приматов обезьян и человека.

Строение. Индивидуальное развитие, эволюция

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем

Из этой главы вы узнаете:

как менялись отдельные черты строения,

в каком направлении шла эволюция строения животных,

о взаимосвязи строения и функций организма,

о жизнедеятельности животных,

как происходит размножение и развитие животных,

какова продолжительность жизни различных животных.

Вы научитесь:

выявлять сходства и различия в строении тела животных,

распознавать стадии развития животного,

определять возраст некоторых животных.

Вы познакомились с многообразием животного мира, при изучении которого перед вами разворачивалась картина постепенного развития животных от низших к высшим: они становились всё более сложными по строению, образу жизни, поведению. Вместе с совершенствованием их строения развивались и функции тканей, органов, систем органов, организма в целом.

36. Покровы тела1. Для чего нужны покровы тела?

2. Каково строение кожи хордовых животных?

Все животные, как простейшие, так и многоклеточные, имеют покровы тела, которые предохраняют организм от проникновения в него инородных тел и веществ, других организмов, излишков влаги, а также от механических повреждений. Защитная функция покровов проявляется и в регулировании температуры тела, и в предохранении его от потери воды. У многоклеточных животных покровы тела участвуют в обмене веществ. Одноклеточные организмы, имеющие постоянную форму тела, снаружи покрыты прочной оболочкой.

У многоклеточных организмов внешние покровы тела усложняются и представляют собой слой удлинённых клеток. Такие покровы называют плоским эпителием.

Покровы тела у свободноживущих плоских червей, например турбеллярий, представлены плоским эпителием с мерцательными ресничками, принимающими участие в движении (рис. 143). Плоский эпителий большинства ленточных, круглых и кольчатых червей не имеет ресничек.

Рис. 143. Покровы тела плоского червя-турбеллярии: 1 – реснички; 2 – эпителий; 3 – кольцевые мышцы

![]()

Рис. 144. Покровы тела

У более сложных беспозвоночных животных, например членистоногих, покровная ткань выделяет на своей поверхности хитинизированную многослойную кутикулу – плотное неклеточное образование, выполняющее защитную и опорную функции (рис. 144). Панцирь ракообразных образовался в результате пропитывания кутикулы известью; раковина моллюсков – в результате накопления извести в поверхностных слоях кутикулы. Под кутикулой в эпителии находятся железы: слюнные, паутинные, ядовитые, пахучие.

Покровы позвоночных животных имеют сложное строение. Кожа состоит из двух слоёв – эпидермиса и собственно кожи (рис. 145). Эпидермис – это наружный слой, он многоклеточный. В нём образуются роговые чешуи, перья, когти, копыта, полые рога, волосы. В эпидермисе располагаются многочисленные железы, пигментные клетки, придающие коже определённый цвет. Нижний слой эпидермиса составляют постоянно делящиеся клетки, в верхнем слое клетки отмирают и снашиваются.

Рис. 145. Покровы тела хордовых животных. А – многослойный эпидермис; Б – собственно кожа: 1 – роговой слой; 2 – потовая железа; 3 – проток потовой железы; 4 – волос; 5 – сальная железа

Собственно кожа обладает наибольшей прочностью. В ней развиваются корни волос, сальные и потовые железы.

У млекопитающих подкожная жировая клетчатка – самый глубокий слой кожи. В нём находятся в основном жировые клетки, откладываемые организмом про запас. Кроме того, слой жира смягчает внешние удары и сохраняет тепло.

Таким образом, эволюция покровов тела шла по пути увеличения числа их слоёв и появления в них всё новых и новых образований: ресничек, жгутиков, желёз, известковых и хитиновых покровов, чешуи, когтей, перьев, волос, рогов, копыт.

Лабораторная работа № 9

Изучение особенностей покровов тела

Оборудование:

животные из уголка живой природы (червь дождевой, моллюск, ракообразное, насекомое, рыба, черепаха, птица, млекопитающее); лупа, спички, препаровальная игла; чешуя карпа, перо, шерсть, кожа, волос, рог.

Ход работы:

1. Внимательно рассмотрите предложенных вам животных, вначале невооружённым глазом, затем – с помощью лупы.

Выявите сходство и различия в покровах различных животных.

Отметьте особенности окраски, эластичности, подвижности покровов различных животных.

2. Поместите на стекло или лист бумаги дождевого червя или брюхоногого моллюска.

Обратите внимание на влажный след, оставляемый этими животными при движении; покрытую слизью кожу; раковину моллюска, её прочность, внешнюю и внутреннюю поверхность, окраску.

3. Возьмите в руки ракообразного или насекомого (лучше, если это рак или жук), рассмотрите их покровы невооружённым глазом и с помощью лупы.

Отметьте прочность хитинового покрова; особенности покровов членистоногих по сравнению с червями и моллюсками.

4. Рассмотрите тело рыб, покрытое чешуёй, панцирь черепахи.

Отметьте сходство в строении чешуйки рыбы и щитка панциря черепахи; наличие годичных колец, плотность и прочность этих покровов; различия в покровах тела у рыб и черепахи.

Плоский эпителий. Кутикула. Эпидермис. Собственно кожа.

Вопросы

1. Что общего у покровов всех животных?

2. Можно ли утверждать, что покровы тела эволюционно усложняются? Объясните почему.

3. Почему большинству ленточных, круглых и кольчатых червей не нужны мерцательные реснички на плоском эпителии?

4. Рассмотрите рисунок 144 и ответьте, в чём отличие покровов кольчатых червей и членистоногих.

37. Опорно-двигательная системаЗнаете ли вы, что…

Толщина кожи у позвоночных весьма различна. На спине слона она 2,8 см, на перепонках летучих мышей 0,02–0,075 мм.

Красивые покровы тела часто становятся причиной резкого сокращения численности животных. Мода на шляпы с птичьими перьями, на шубы и шапки из натурального меха, на изделия из кожи крокодилов и змей способствует браконьерскому отлову и отстрелу животных в обход всех законов.

1. Каковы функции опорно-двигательной системы?

2. Почему организму необходима опорная система?

В процессе эволюции животные осваивали всё новые и новые территории, виды пищи, приспосабливались к изменяющимся условиям жизни. Эволюция постепенно меняла облик животных. Для того чтобы выжить, необходимо было активнее искать пищу, лучше прятаться или защищаться от врагов, перемещаться быстрее. Изменяясь вместе с организмом, опорно-двигательная система должна была обеспечивать все эти эволюционные изменения.

Самые примитивные простейшие – корненожки, которые ещё не имеют опорных структур, медленно передвигаются, перетекая с помощью ложноножек и постоянно меняя форму тела.

Первая появившаяся у животных опорная структура – оболочка клетки. Она не только отграничила организм от внешней среды, но и позволила ему повысить скорость перемещения за счёт жгутиков и ресничек (выростов на оболочке). Например, эвглены, инфузории (см. рис. 8, 12).

Многоклеточные животные имеют большое разнообразие опорных структур и приспособлений для движения.

Внешние растяжимые покровы плоских, круглых и кольчатых червей выполняют опорную функцию скелета. Хитиновый панцирь насекомых, паукообразных, пропитанные известью покровы ракообразных служат прочным наружным скелетом. К наружному скелету беспозвоночных прикрепляются мышцы, что обеспечивает передвижение этих животных.

Появление наружного скелета значительно повысило скорость передвижения за счёт развития специализированных групп мышц. Членистоногие – не случайно самая многочисленная группа животных. Наружный скелет позволил им освоить новые способы перемещений, например прыжки и полёт. Возможность быстро расселяться приводила животных в места с новыми условиями среды, а это вновь меняло их облик, так как для того, чтобы выжить, надо было быстро приспосабливаться к изменившейся обстановке в природе.

Наружный скелет помимо достоинств имеет и существенные недостатки. Например, он не растёт вместе с животным: для роста тела необходимо сбросить жёсткий наружный покров, быстро подрасти и образовать новый наружный скелет. Так происходит линька. Во время роста животное, лишённое скелета, совершенно беззащитно и может стать лёгкой добычей даже для своих сородичей (например, раки, крабы, креветки). Кроме того, наружный скелет ограничивает размеры тела, особенно у сухопутных животных.

Внутренний скелет лишён этих недостатков, он растёт вместе с животным и позволяет ещё более специализировать отдельные мышцы и их группы, достигая при этом рекордных скоростей перемещения тела (рыба-меч, сокол-сапсан, гепард). У всех хордовых внутренний скелет.

Скелет большинства позвоночных животных образован костями и хрящами. Кости состоят из органических и неорганических веществ и обладают большой прочностью. Кости скелета могут соединяться либо неподвижно – срастаясь, либо подвижно – с помощью сустава. Кости скелета позвоночных имеют специальные места для прикрепления мышц. Прикрепляясь к двум костям скелета, соединённым через сустав, мышца приводит их в движение. Скелет состоит из следующих частей: осевого скелета, скелета конечностей и черепа. Осевой скелет низших хордовых, например ланцетника, представляет собой вытянутый, упругий стержень – хорду. Она расположена на спинной стороне и тянется от головы до хвоста (рис. 146). У более высокоорганизованных позвоночных животных – рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих – достаточно хорошо развит позвоночник, состоящий из хрящевых или костных позвонков. Каждый позвонок состоит из тела, верхних и нижних дуг. Концы верхних дуг позвонков, срастаясь между собой, образуют канал, в котором располагается спинной мозг. К концам нижних дуг, направленным в стороны, прикрепляются рёбра (рис. 147). Хорда сохраняется в течение всей жизни лишь у некоторых видов рыб, например у белуги, осетра. У большинства рыб остаток хорды сохраняется между телами позвонков. Позвоночник рыб состоит из двух отделов: туловищного и хвостового (рис. 148).

У земноводных в связи с водно-наземным образом жизни осевой скелет усложнился и представлен шейным отделом, состоящим из одного позвонка, туловищным – из семи позвонков с рёбрами, оканчивающимися свободно. Крестцовый отдел состоит из одного позвонка с прикреплёнными к нему костями таза (рис. 149). Хвостатые амфибии имеют несколько позвонков в хвостовом отделе.

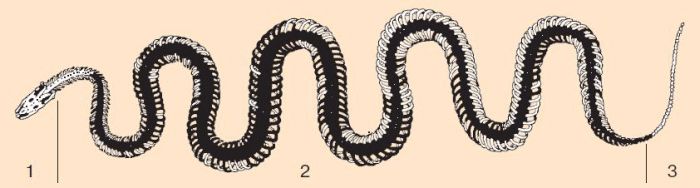

Позвоночник пресмыкающихся имеет пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой. В шейном отделе позвонки соединены подвижно. Они обеспечивают подвижность головы – необходимое условие наземного существования. Грудные и поясничные позвонки несут рёбра. У некоторых пресмыкающихся рёбра соединяются с грудиной, образуя грудную клетку, защищающую внутренние органы и обеспечивающую лучшее поступление воздуха в лёгкие. Крестцовый отдел состоит из двух позвонков. Хвостовой отдел достаточно хороню развит, число позвонков в нём различно. У змей все отделы позвоночника, кроме хвостового, несут рёбра, концы которых заканчиваются свободно, что позволяет змеям заглатывать крупную добычу (рис. 150).

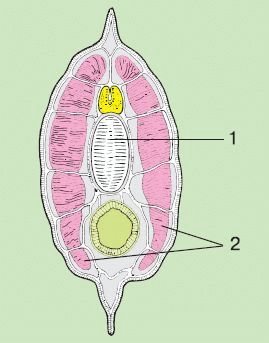

Рис. 146. Поперечный разрез ланцетника: 1 – хорда; 2 – мышцы

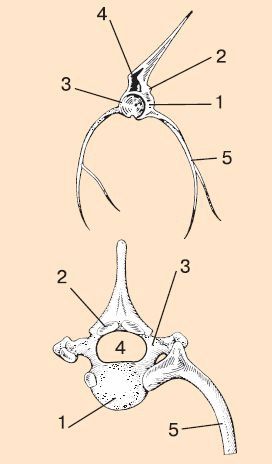

Рис. 147. Позвонки позвоночных животных: 1 – тело позвонка; 2 – верхние дуги; 3 – нижние дуги; 4 – канал спинного мозга; 5 – рёбра

Рис. 148. Скелет рыбы: 1 – череп; 2 – позвоночник; 3 – спинные плавники; 4 – хвостовой плавник; 5 – анальный плавник; 6 – грудной плавник; 7 – брюшной плавник

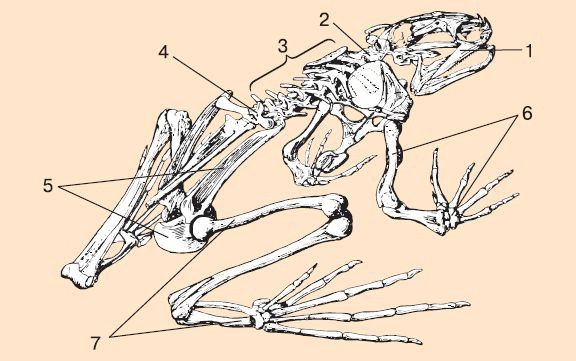

Рис. 149. Скелет лягушки: 1 – череп; 2 – шейный отдел позвоночника; 3 – туловищный отдел позвоночника; 4 – крестец; 5 – тазовые кости; 6 – кости передних конечностей; 7 – кости задних конечностей

Рис. 150. Скелет змеи: 1 – череп; 2 – туловищный отдел позвоночника; 3 – хвостовой отдел позвоночника

Позвоночник птиц имеет пять отделов, как и у пресмыкающихся. В шейном отделе от 9 до 25 позвонков, соединённых подвижно. Сросшиеся грудные позвонки и рёбра, соединённые с грудиной, образуют грудную клетку. Грудина многих птиц имеет особый выступ – киль, к которому прикрепляются грудные мышцы, активно работающие при полёте. Конечный грудной позвонок, поясничные, крестцовые и первый хвостовой позвонки срослись, создав мощный крестец, служащий для опоры задних конечностей (рис. 151). Это повышает прочность скелета, что особенно важно в связи с приспособлением к полёту. Кости птиц лёгкие, многие из них полые внутри.

Позвоночник млекопитающих также состоит из пяти отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового (рис. 152).

Скелеты парных конечностей позвоночных животных имеют сходное строение. Передние конечности состоят из плеча, предплечья, кисти. Задние конечности состоят из бедра, голени, кисти (см. рис. 152). Плечевая кость передней конечности прикрепляется к грудной клетке с помощью пояса передних конечностей, у некоторых животных он состоит из ключицы и лопаток (приматы), у других только из лопаток, так как ключицы отсутствуют (собаки, копытные, китообразные). При помощи пояса задних конечностей, состоящего из тазовых костей, сросшихся с крестцовым отделом позвоночника, задние конечности прикрепляются к позвоночнику.

Череп состоит из мозгового и лицевого отделов. В мозговом отделе располагается головной мозг.

Рис. 151. Скелет птицы: 1 – череп; 2 – шейный отдел позвоночника; 3 – грудной отдел; 4 – пояснично-крестцовый отдел; 5 – хвостовой отдел; 6 – рёбра; 7 – грудина; 8 – киль; 9 – кости верхних конечностей; 10 – кости нижних конечностей

Рис. 152. Скелет кролика. Скелет головы (череп): 1 – лицевой отдел; 2 – мозговой отдел. Отделы позвоночника: 3 – шейный; 4 – грудной; 5 – поясничный; 6 – крестцовый; 7 – хвостовой. Грудная клетка: 8 – рёбра. Скелет конечностей: 9 – лопатка; 10 – плечо; 11 – предплечье; 12 – кисть; 13 – тазовые кости; 14 – бедро; 15 – голень; 16 – стопа

Несмотря на значительные различия в строении опорно-двигательных структур у разных животных, их скелеты выполняют сходные функции: опоры тела, защиты внутренних органов, перемещения тела в пространстве.

Наружный скелет. Внутренний скелет. Осевой скелет. Позвоночник. Позвонок. Скелет конечностей, пояса конечностей. Сустав.

Вопросы

1. Что лежит в основе эволюционных изменений опорно-двигательной системы?

2. У каких животных наружный скелет?

3. У каких позвоночных животных нет костного скелета?

4. О чём говорит сходный план строения скелетов разных позвоночных животных?

5. Какой вывод можно сделать, познакомившись с общими функциями опорно-двигательной системы у всех животных организмов?

6. Какие изменения в строении простейших привели к увеличению скорости их перемещения?

Задания

Докажите, что усложнение скелета земноводных связано с изменением среды обитания.

Знаете ли вы, что…

Чем крупнее животное, тем большую часть от его массы тела составляет скелет. У мелких млекопитающих, например бурозубки, масса скелета составляет 8 %, а у слонов и бегемотов – 20 % массы тела.

Опорно-двигательные системы разных позвоночных удивительно сходны, а различия их связаны в основном со средой обитания: водной, наземной или воздушной.

Сходные образ жизни и условия среды обитания приводят к тому, что в скелетах разных животных появляются сходные образования, например киль у летающих птиц и костный гребень на грудной кости у летучих мышей.