Опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательная система человека

Опорно-двигательная система:

Скелет,

Мышцы.

В скелете человека более 200 костей и их соединений. Скелет выполняет защитную и опорную функции .

Мышцы , рефлекторно сокращаясь, приводят в движение кости.

Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию . Кости образованы в основном соединительной костной тканью.

В состав кости входят вещества:

органические вещества придают кости упругость и эластичность

неорганические – прочность и хрупкость.

С возрастом в составе кости преобладают неорганические вещества, т.к. процессы биосинтеза белка замедляются.

Поверхность кости покрыта надкостницей , обеспечивающей рост кости в толщину , чувствительность, питание, срастание костей после переломов.

В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.

Разновидности костей:

– трубчатые – длинные (плечевая, бедренная и т.д.) содержат желтый костный мозг;

– плоские – (лопатки, ребра, тазовые кости) содержат красный костный мозг, выполняющий кроветворную функцию;

– короткие (кости запястья, предплюсны);

– смешанные (позвонки, некоторые кости черепа).

Соединения костей:

– неподвижные, непрерывные – кости срастаются или скреплены соединительной тканью (соединения крыши черепа);

– полуподвижные – соединения позвонков межпозвоночными хрящевыми дисками,

– подвижные – суставы (сустав образован:

суставными поверхностями, покрытыми

суставным хрящом,

суставной соединительно-тканной сумкой,

суставной полостью, содержащей

суставную жидкость).

Скелет обеспечивает поддержание определенной формы тела, защиту внутренних органов, локомоторные функции организма, движение отдельных частей тела.

I . Скелет головы –

лицевой отдел

мозговой отдел.

В черепе есть одна подвижная кость – верхняя челюсть. Все остальные кости черепа соединены неподвижно.

Основными отличиями черепа человека являются :

объем мозговой части до 1500 см3

большое затылочное отверстие на основании черепа

большие глазницы на лицевой части

подбородочный бугор на нижней челюсти

дифференцированные зубы как молочные, так и постоянные.

II . Скелет туловища включает:

позвоночник , состоящий из 5 отделов:

– шейный – 7 позвонков;

– грудной – 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Грудные позвонки, ребра и грудина образуют грудную клетку ;

– поясничный отдел – 5 позвонков;

– крестцовый отдел – 5 позвонков, срастающихся к 18-20 годам, образуют крестец;

– копчиковый отдел – 4-5 копчиковых позвонков.

Позвоночник образует изгибы:

2 (шейный и поясничный) направлены выпуклостью вперед

2 (грудной и крестцовый) направлены выпуклостью назад.

скелет верхних конечностей образован:

скелетом плечевого пояса (парные лопатки и парные ключицы)

скелетом свободных верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) образован плечевой костью, костями предплечья – локтевой и лучевой, и костями кисти.

скелет нижних конечностей образован:

костями тазового пояса (состоит из 2 тазовых костей, каждая из которых образована сросшимися подвздошной, лобковой и седалищной костями. Таз соединяет свободные конечности с туловищем и образует полость, содержащие некоторые внутренние органы)

костями свободных нижних конечностей (бедро, голень, стопа) состоит из бедренной, большой и малой берцовых костей, костей стопы.

Мышцы – активная часть опорно-двигательной системы.

Скелетные мышцы образованы поперечно-полосатыми мышечными волокнами . Волокна образуют брюшко мышцы, которое на концах переходит в сухожилия, прикрепляющиеся к костям.

Работа мышц : мышечное волокно возбуждается нервными импульсами, поступающими от мотонейронов. Передача возбуждения происходит в нервно-мышечном синапсе. Сокращение мышцы складывается из суммы сокращений отдельных мышечных волокон.

Утомление мышц – временное понижение работоспособности органа. Утомление мышц связано с накоплением в них молочной кислоты. Кроме того, при утомлении расходуются запасы гликогена, а следовательно, снижается интенсивность синтеза АТФ.

Работоспособность мышц повышается при тренировках.

Тематические задания

А1. Подвижной частью черепа является

1) носовая кость

2) лобная кость

3) верхняя челюсть

4) нижняя челюсть

А2. В шейном отделе позвоночник количество позвонков

составляет

1) половину от всего количества позвонков

2) больше половины

3) меньше одной четверти

4) больше одной четверти

А3. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет

1) желтый костный мозг

3) надкостница

2) красный костный мозг

4) губчатое вещество

А4. Прочность костей зависит от содержания в них ионов

2) кальция

А5. В костях 5-летнего ребенка, по сравнению с костями старика

1) больше минеральных солей, чем органических соединений

2) больше органических соединений, чем минеральных солей

3) равное количество органических и неорганических соединений

4) в основном содержатся органические соединения

А6. Гладкие мышцы желудка сокращаются под влиянием

1) соматической нервной системы

2) эндокринной системы

3) вегетативной нервной системы

4) эндокринной и соматической систем

А7. Для возникновения мышечного сокращения необходимы ионы

1) кальция

4) фосфора

А8. Наиболее подвижно соединение

1) лобной и теменной костей

2) позвонков

3) плечевой и локтевой костей

4) ребер с грудиной

А9. Подвижность костей в суставе обеспечивается

1) надкостницей

3) хрящами и жидкостью

2) сухожилиями

4) костным мозгом

А10. Искривление позвоночника, приобретенное в детстве, с трудом исправляется из-за

1) привычки сидеть неправильно

2) накопления органических веществ в позвоночнике

3) нетренированности мышц спины

4) окостенения позвоночника

В1. Выберите кости, относящиеся к поясу верхних конечностей и свободным верхним конечностям

1) предплюсна

2) ключица

3) лопатка

Скелет и скелетные (поперечно-полосатые) мышцы составляют опорно-двигательный аппарат (рис. 135).

Опорно-двигательный аппарат выполняет двигательную функцию. Движения происходят в местах соединения костей. Мышечная ткань, сокращаясь, приводит в движение костные рычаги.

Кости и их соединения относят к пассивной части двигательного аппарата, а мышцы - к его активной части.

Скелет

Скелет выполняет функцию опоры, поддержки, защиты для мягких тканей и органов (рис. 136, 137).

Рис. 135. Опорно-двигательный аппарат.

Костная система участвует в минеральном обмене. Некоторые кости содержат красный костный мозг, выполняющий кроветвор- ную функцию. Скелет взрослого человека имеет более 200 костей.

Скелет человека состоит из скелета туловища (позвоночник и грудная клетка), конечностей и черепа.

Скелет туловища, или осевой скелет, представлен позвоночным столбом и грудной клеткой.

Рис. 136. Общий вид скелета (вид спереди).

Рис. 137. Общий вид скелета (вид сзади).

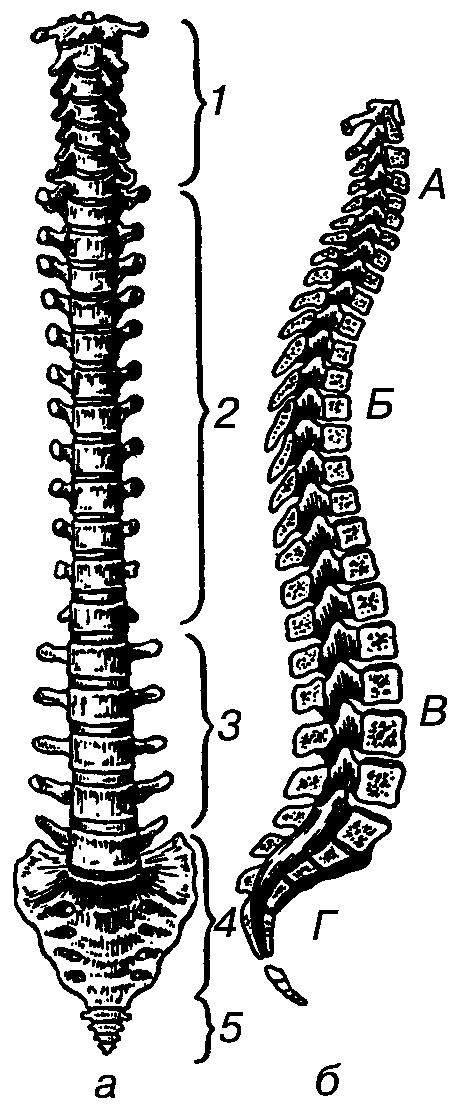

Рис. 138. Позвоночный столб. а - вид спереди: 1 - шейные позвонки; 2 - грудные позвонки; 3 - поясничные позвонки; 4 - крестец; 5 - копчик; б - срединный распил через позвоночный столб: А - шейный лордоз; Б - грудной кифоз; В - поясничный лордоз; Г - крестцовый кифоз.

Позвоночник

Позвоночный столб образует 4 изгиба: два (шейный и поясничный), направленных выпуклостью вперед - лордозы и два (груд- ной и крестцовый), направленных выпуклостью назад - кифозы.

Позвоночный столб имеет 33-34 позвонка. Последние 6-9 позвонков срастаются, образуя крестец и копчик (рис. 138).

Выделяют 5 отделов позвоночника: шейный, состоящий из 7 позвонков, грудной, состоящий из 12, поясничный - из 5, крестцовый (крестец) - из 5 и копчиковый (копчик) - из 4-5 позвонков.

Рис. 139. Строение позвонков.

Позвонок состоит из тела и соединенной с ним дуги. Тело и дуга ограничивают позвоночное отверстие (рис. 139). Позвоночные отверстия всех позвонков образуют позвоночный канал, в котором расположен спинной мозг. Тела позвонков соединены непрерывно с помощью хрящевых дисков. Дуги позвонков соединяются друг с другом связками и суставами.

От дуги отходят 3 парных отростка - поперечные, верхние суставные, нижние суставные и один непарный - остистый.

Остистые отростки направлены назад и при сгибании позвоночного столба их можно прощупать.

Шейные позвонки имеют небольшое тело. Поперечные отростки шейных позвонков имеют отверстия, через которые проходит позвоночная артерия.

I и II шейные позвонки отличаются от других шейных позвонков.

У I шейного позвонка, называемого атлантом, нет тела. Он имеет форму кольца. Место тела занимает передняя дуга. На ее выпуклой части расположен передний бугорок. На стороне, обращенной внутрь широкого позвоночного отверстия, видна суставная ямка для зубовидного отростка II шейного позвонка. От остистого отростка сохранился слабый выступ - задний бугорок. Атлант не имеет суставных отростков. Вместо них на верхней и нижней поверхностях находятся соответственно верхние и нижние суставные ямки. Верхние необходимы для сочленения с черепом, нижние - со II шейным позвонком (эпистрофеем).

II шейный позвонок - эпистрофей (или осевой), отличается зубовидным отростком на верхней части тела, вокруг которого вращается атлант вместе с черепом. Вместо верхних суставных отростков по бокам зубовидного отростка находятся выпуклые суставные поверхности. На нижней поверхности имеются нижние суставные отростки, обращенные вперед и вниз. Остистый отросток короткий, массивный, с раздвоенным концом. Длина остистых отростков увеличивается от II к VII позвонку.

У грудных позвонков остистые отростки самые длинные и направлены книзу. На боковых поверхностях тела, сверху и снизу основания дуги имеются суставные полуямки. Две полуямки смежных позвонков образуют ямку, сочленяющуюся с головкой ребра. На конце поперечных отростков первых 10 позвонков есть суставные поверхности, с которыми сочленяются бугорки ребер. Масса тел позвонков возрастает по направлению к поясничному отделу.

Поясничные позвонки, особенно последние (IV - V), массивные, не имеют реберных ямок. Поперечные отростки сравнительно тонкие. Суставные отростки лежат почти в сагиттальной плоскости. Высокие, массивные, но короткие остистые отростки расположены почти горизонтально.

Крестец состоит из 5 сросшихся позвонков (рис. 140). Он имеет треугольную форму, основанием направлен вверх, вершиной вниз. Узкая вершина соединяется с копчиком. Боковые части крестца сочленяются с костями таза. Суставные поверхности крестца имеют форму, похожую на ушную раковину.

Передняя поверхность, обращенная в полость таза (тазовая) - вогнутая, а задняя (дорсальная) - выпуклая. На ней имеются гребни - следы сращения отростков позвонков. Внутри крестца проходит крестцовый канал, служащий продолжением позвоночного канала. Из крестцового канала на тазовую поверхность крестца открываются 4 пары тазовых крестцовых отверстий. Столько же дорсальных отверстий имеется на задней поверхности крестца.

Место соединения крестца с V поясничным позвонком представляет собой выступ, обращенный вперед и называемый мысом.

Рис. 140. Крестец и копчик. А - вид сзади; Б - вид спереди. 1 - тазовые (передние) крестцовые отверстия; 2 - передняя (тазовая) поверхность; 3 - ушковидная поверхность; 4 - боковая часть; 5, 6, 7 - гребни на дорсальной (задней) поверхности крестца; 8 - дорсальные (задние) крестцовые отверстия; 9 - нижнее отверстие крестцового канала; 10 - копчик; 11 - верхушка крестца.

Приспособление к большим нагрузкам, которые несет эта часть скелета, объясняет срастание костей крестцового отдела позвоночника.

Копчик состоит из 4-5 сросшихся рудиментарных позвонков, имеющих только тело. Копчик имеет вид пирамиды, обращенной к крестцу своим основанием. На основании выделяются недоразвитые верхние суставные и поперечные отростки I позвонка.

Грудная клетка

12 пар грудных позвонков, 12 пар ребер и непарная кость (грудина), соединяясь между собой с помощью суставов, хрящевых соединений и связок, образуют грудную клетку (рис. 141).

Ребра (рис. 142). Ребра представляют собой длинные изогнутые кости. Каждое ребро состоит из большей по длине костной части и меньшей хрящевой части. На заднем конце костного ребра имеются головка, бугорок и шейка. На головке находится суставная поверхность для сочленения с телами позвонков. Кпереди от шейки идет тело ребра. На теле различают наружную и внутреннюю поверхности, верхний и нижний края. На внутренней поверхности вдоль

Рис. 141. Строение грудной клетки.

Рис. 142. Грудина и ребра. А - грудина: 1 - рукоятка; 2 - тело; 3 - мечевидный отросток; 4 - реберные вырезки; 5 - угол грудины; 6 - яремная вырезка; 7 - ключичная вырезка; Б - VIII ребро (вид изнутри): 1 - суставная поверхность головки ребра; 2 - шейка ребра; 3 - угол ребра; 4 - тело ребра; 5 - борозда ребра. В - ребро (вид сверху): 1 - бугорок ребра и его суставная поверхность; 2 - шейка ребра.

нижнего края находится борозда ребра - место для прохождения сосудов и нерва. Передний конец кости переходит в реберный хрящ.

Всего ребер 12 пар. I-VII ребра называют истинными. Каждое из них посредством своего хряща соединяется с грудиной.

VIII-X ребра называют ложными. Концы их хрящей срастаются между собой и с хрящами нижних ребер, образуя реберную дугу.

XI-XII - колеблющиеся ребра. Их передние концы не достигают грудины, остаются свободными и заканчиваются в мышцах брюшной стенки.

Грудина (рис. 142). Грудина представляет собой плоскую губчатую кость. Она состоит из трех частей: широкой рукоятки, удлиненного тела и мечевидного отростка.

На середине верхнего края рукоятки грудины расположена яремная вырезка. По бокам от яремной вырезки имеются ключичные вырезки для сочленения с ключицами. На боковых сторонах рукоятки находятся реберные вырезки для прикрепления хряща I и верхнего края II ребер.

Тело грудины расширяется книзу. На его передней поверхности видны четыре шероховатые линии - следы сращения четырех отдельных сегментов грудины. По краям имеются вырезки для хрящей II-VII ребер.

Мечевидный отросток вырезок не имеет. Ребра к нему не прикрепляются.

Грудная клетка ограничивает грудную полость. В грудной полости находятся внутренние органы (сердце, легкие, трахея, пищевод), кровеносные сосуды, лимфатические протоки и нервы.

К ребрам прикрепляются межреберные мышцы.

В грудной клетке имеются два отверстия: верхнее и нижнее.

Верхнее отверстие ограничено по бокам первыми ребрами, а спереди - верхним краем рукоятки грудины. Через него проходят трахея, пищевод, сосуды, нервы.

Нижнее отверстие ограничено XII грудным позвонком, XII парой ребер, реберными дугами и мечевидным отростком грудины. Оно закрыто диафрагмой.

Диафрагма имеет отверстия для прохождения аорты, пищевода, нервов и нижней полой вены.

Рис. 143. Череп человека. А - вид сбоку; Б - вид спереди.

Череп

В полости черепа находятся головной мозг, органы чувств, некоторые органы пищеварительной и дыхательной систем. Кости черепа служат защитой от внешних воздействий, выполняют функцию опоры.

Череп состоит из двух отделов: мозгового и лицевого. В мозговом отделе помещается головной мозг. Лицевой отдел образует костную основу лица, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем (рис. 143).

Череп человека имеет 23 кости: 8 парных и 7 непарных.

Мозговой отдел образован непарными костями (затылочной, кли- новидной, лобной, решетчатой) и парными (теменными и височны-

ми). Некоторые кости (клиновидная, решетчатая и др.), расположенные на границе мозгового и лицевого отделов, функционально участвуют в формировании лицевого отдела.

Все кости соединены между собой швами.

В затылочной кости находится большое затылочное отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом. Затылочная кость сочленяется с первым шейным позвонком.

Внутри височной кости находится орган слуха и равновесия. На ее поверхности имеется наружное слуховое отверстие, ведущее в наружный слуховой проход.

Клиновидная и решетчатая кости находятся в основании черепа, решетчатая перед клиновидной.

Лицевой отдел состоит из 6 парных костей (верхнечелюстные, носовые, слезные, скуловые, небные и нижние носовые раковины) и 3 непарных (сошник, нижняя челюсть и подъязычная кость).

Верхняя и нижняя челюсти содержат ячейки для зубов.

Нижняя челюсть - единственная подвижная кость черепа. Ее сочленения с височными костями образуют височно-нижнечелюстные суставы.

Движение тела происходит за счет сокращения мышц, которые прикреплены к костям скелета.

=> в движении участвуют и мышцы, и кости (если в результате травмы сухожилия оказались отделенными от костей пальцев, то, сколько бы ни сокращалась мышца, пальцы остались бы неподвижными)

Мышцы + Кости (скелет) тела = Опорно-Двигательная Система.

Опорно-Двигательная Система обеспечивает:

Опору и движение нашего тела,

Защищает внутренние органы,

При любом движении все наши органы опираются на кости (скелет) и мышцы.

Скелет - это единое прочное образование, состоящее изсоединительной ткани , которая образует:

В скелете человека насчитывается более 200 костей.

Различают:

1.скелет головы - череп,

2.скелет туловища (Позвоночник, Грудная Клетка) ,

3.пояса конечностей : а)Пояс Верхних Конечностей / Плечевой Пояс (ключица, лопатка)

б) Пояс Нижних Конечностей /Тазовой Пояс (две тазовые кости, крестец)

4.скелет свободных конечностей – верхних (рук) и нижних (ног).

Скелет Человека Спереди:

Скелет Головы:

Скелет Туловища:

2 - позвоночник

(отделы: шейный, грудной, поясничный, крестец, копчик);

3 - грудина;

4 - ребра

Скелет Верхней Конечности:

Скелет Плечевого Пояса :

5 - ключица;

6 - лопатка

Скелет Свободной Верхней Конечности:

7 - плечо;

8 - предплечье(а- лучевая кость,б- локтевая кость);

9 - кисть

Скелет Нижней Конечности:

Скелет Тазового пояса

10 - кости таза

Скелет Свободной Нижней Конечности:

11 - бедро;

12 -голень (а-большая берцовая кость,б- малая берцовая кость);

13 - стопа

Отделы Позвоночника

Строение Костей

Кости отличаются друг от друга формой и размерами.

Различают Кости:

- Длинные т рубчатые - кости плеча, предплечья, бедра, голени;

- Короткие т рубчатые - многие кости кисти и стопы,

- Плоские – это кости черепа, лопатки;

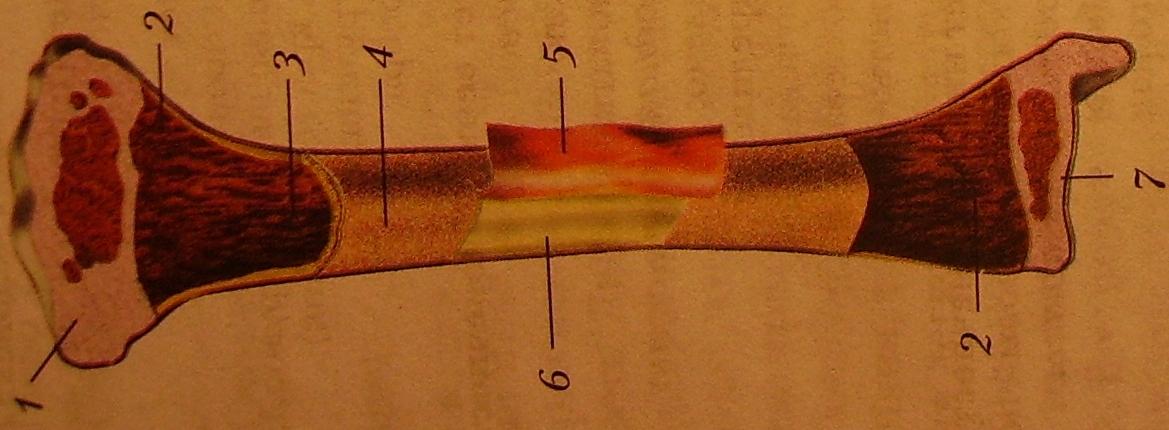

Строение Трубчатой Кости:

1- головка трубчатой кости с суставной хрящевой поверхностью;

2- губчатое вещество кости, заполняющее головку;

3 -костномозговая полость ;

4 - внешняя поверхностьнадкостницы ;

5- внутренняя поверхность надкостницы;

6 - компактное вещество ;

7 - вторая головка с суставной ямкой

Строение кости под микроскопом (объемное изображение):

1 - рядыкостных пластинок ;

2 -костные клетки ;

3 - кровеносные сосуды

Надкостница - плотная оболочка покрывает кость снаружи. Обеспечивает рост кости в толщину и ее срастание при переломе.

В надкостнице много нервных окончаний, поэтому ее повреждение очень болезненно.

Надкостница прилегает к компактному веществу кости.

Надкостница и кость пронизаны кровеносными сосудами , по которым происходит снабжение ткани питательными веществами и кислородом.

Суставной хрящ покрывает кости в тех местах, где они сочленяются друг с другом.

Костный каналец на препарате поперечного среза кости имеет вид прозрачного круга или эллипса.

На рис.изображающем строение кости под микроскопом, видно, что компактное вещество пронизано мельчайшимикостными канальцами , по которым проходят сосуды и нервы. Вокруг них располагаютсякостные клетки которые выделяютмежклеточное вещество, имеющее форму костных пластинок .

Костные пластинки в несколько слоев окружают полость канальца, образуя цилиндры, вложенные один в другой. Костные клетки располагаются позади каждого ряда. Они соединены между собой, образуя единую систему.

Компактное вещество , находящееся под надкостницей, образует наружный слой кости.

Губчатое вещество заполняет головки длинных костей; состоит из многочисленных костных перекладин, между которыми видны полости, заполненныекрасным костным мозгом - эта ткань вырабатывает клетки крови .

Направление костных перекладин соответствует нагрузкам, которые испытывают кости, и силам, растягивающим их.

Костно-мозговая полость расположена между головками длинных костей; заполненажелтым костным мозгом , богатым жировой тканью. В желтом костном мозге клетки крови могут образовываться лишь в случае больших кровопотерь.

Хрящевые прослойки - у детей около головок длинных костей есть, где происходит формирование костной ткани. За счет этих участков кость растет в длину. Постепенно костная ткань полностью вытесняет хрящевую, и рост кости заканчивается.

=> В толщину кости растут за счет надкостницы,

в длину - за счет замещения хрящевой ткани костной в зонах роста.

Костные пластинки и трубчатое строение костей обеспечивают прочность и легкость скелета.

Состав Костей:

-Неорганические вещества - если кость прокалить на огне, органические вещества сгорят. Кость почернеет и обуглится, но сохранит свою форму. Если к ней прикоснуться, она легко рассыплется на мелкие твердые частички. Неорганические вещества придают костям твердость. Наличие неорганические вещества придают костям твердость.

-Органические вещества - а если кость подержать некоторое время в 5%-й соляной кислоте, она станет мягкой и гибкой. Кислота растворит минеральные соли, и в костях останутся только органические вещества, придающие им гибкость и упругость.

Кости очень прочны, по твердости и упругости их можно сравнить с железобетоном. Эта прочность обеспечена сочетанием органических и неорганических веществ. Наличие органических веществ обеспечивает гибкость и упругость костей.

Состав Костей меняется в течение жизни человека :

У детей в костях процент органических веществ больше, поэтому они более гибкие и упругие, менее ломкие, но легче поддаются искривлению.

С возрастом кости становятся более хрупкими, так как в них увеличивается процентное содержание минеральных солей.

Соединение Костей в Скелете:

1. Неподвижное- соединены кости черепа, кроме нижней челюсти.

2. Полуподвижное - с помощью хрящей: соединены между собой позвонки, 10 пар ребер с грудиной.

3. Подвижное = Суставы - позволяют производить различные движения.

Сустав образуют две или несколько костей, соединенных друг с другом прочными тя жами - связками из соединительной ткани.

Одна из костей образует Суставную Головку , другая -Суставную Впадину .

Головка и Впадина покрыты гладкимСуставным Хрящом . Это облегчает движение костей.

Сустав находится в Суставной Сумке . Ее стенки выделяютСуставную Жидкость ,уменьшающую трение костей при движении иосуществляющую питание суставного хряща , в котором нет кровеносных капилляров.

Соединение Костей:

1 - неподвижное;

2 - полуподвижное;

3 - подвижное (сустав)

Строение Сустава:

1 - суставная сумка;

2 - связка;

3 ,4 - суставные поверхности сочленяющихся костей

Опорно-двигательная система человека состоит из скелета и мышц и выполняет следующие функции:

1) опорную - для всех других систем и органов;

2) двигательную - обеспечивает передвижение тела и его частей в пространстве;

3) защитную - предохраняет от внешних воздействий органы грудной и брюшной полости, мозг, нервы, сосуды.

Скелет человека

Скелет человека составляет около 15% от массы тела. Различные авторы насчитывают в составе скелета от 206 до 230 костей. Эти несоответствия связаны с тем, что у разных людей не совпадает число позвонков, ребер и других костей. Кроме того, до сих пор нет единого мнения о том, следует ли считать костями зубы или нет. Число костей скелета меняется также в зависимости от возраста человека. Самой длинной костью скелета является бедренная - ее длина составляет в среднем 27,5% от роста человека, а самой маленькой - одна из слуховых костей среднего уха - стремечко.

Строение костей

В состав костной ткани входят органические вещества, придающие им упругость (коллаген), и неорганические вещества, главным образом минеральные соли фосфора, кальция, магния. Минеральные соли придают костям твердость. Если путем выжигания удалить из кости органические вещества, то кость будет по-прежнему твердой, но очень хрупкой, бьющейся, как стекло. Если же при помощи соляной кислоты растворить минеральные соли, то кость станет мягкой и упругой, так что ее можно будет завязывать узлом. В костях детей больше органических веществ, и они более упруги, чем кости взрослого человека. Наиболее прочны кости у людей в возрасте 20-40 лет. У пожилых людей из-за нарушений минерального обмена кости становятся хрупкими.

Под микроскопом становится видно, что кость состоит из огромного числа трубочек, называемых остеонами. Остеон представляет собой несколько слоев тончайших костных пластинок, расположенных концентрически вокруг канала, по которому проходят кровеносные сосуды, питающие остеон, и нервные волокна. Между костными пластинками расположены костные клетки - остеоциты - с многочисленными отростками. Если костные трубочки уложены в кости плотно, то образуется так называемое компактное вещество кости, а если рыхло, то губчатое вещество кости.

В качестве примера рассмотрим строение бедренной кости. Средняя часть кости называется диафизом, а концевые суставные головки называются эпифизами. Внутри диафиза находится канал, наполненный желтым костным мозгом. Поэтому такие кости, как бедренная, называются трубчатыми. Диафиз образован компактным веществом и покрыт снаружи особой оболочкой из соединительной ткани - надкостницей. В ней проходит большое число кровеносных сосудов и расположено множество болевых рецепторов. Внутренний слой надкостницы состоит из особых клеток - остеобластов. Делясь, остеобласты образуют костное вещество, за счет чего кость растет в толщину. Кроме того, остеобласты играют ведущую роль при срастании переломов. Эпифизы бедренной кости образованы губчатым веществом, промежутки между которым заполнены красным костным мозгом. Снаружи эпифизы покрыты очень прочным и гладким гиалиновым хрящом толщиной около 0,5 мм. Этот хрящ сводит к минимуму трение между костями в суставах.

В детском возрасте кости в значительной степени состоят из хрящевой ткани, а с возрастом происходит постепенное окостенение. В последнюю очередь происходит замена хряща на кость в области шеек костей, то есть между диафизом и эпифизами. В этих областях клетки хряща делятся, за счет чего и происходит рост костей в длину. Окончательное окостенение шеек длинных костей происходит у женщин к 16-18 годам, а у мужчин немного позднее - к 20-22 годам. После этого рост прекращается.

Кроме длинных трубчатых костей, к которым относятся кости бедра, голени, плеча и предплечья, различают еще короткие трубчатые кости (например, кости пальцев), губчатые кости (ребра, грудина, запястье), плоские кости (лопатки, тазовые кости, кости мозговой части черепа), смешанные кости (кости основания черепа).

Соединения костей в скелете

Соединения костей необходимы либо для обеспечения движения одной кости относительно другой, либо для получения прочной механической структуры из нескольких костей. Таким образом, различают подвижные, полу подвижные, неподвижные соединения.

Подвижные соединения - суставы. Чаще всего сустав состоит из суставных поверхностей костей, покрытых гиалиновым хрящом, причем эти поверхности по форме строго соответствуют друг другу. Место контакта костей прикрыто прочной оболочкой из соединительной ткани - суставной сумкой, образующей герметичную суставную полость. В суставной полости находится синовиальная жидкость, необходимая для уменьшения трения в суставе.

Неподвижные соединения характерны, например, для соединения костей мозговой части черепа. При этом небольшие выступы одной кости заходят в выемки на другой кости. Получающийся при этом шов очень прочен, прочнее окружающих его костей.

Промежуточной формой сочленения костей является полуподвижное соединение. В этом случае кости соединены между собой через упругие хрящевые прокладки. К полуподвижным соединениям относят соединения позвонков в шейном, грудном и поясничном отделах, соединение ребер с грудиной и грудными позвонками.

Отделы скелета

Скелет человека состоит из следующих отделов: скелета головы, скелета туловища, скелета конечностей. Основа скелета - позвоночный столб, состоящий из 33-34 позвонков. Позвонок состоит из тела и дуги с несколькими отростками. Дуги позвонков замыкают позвоночные отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют позвоночный канал, в котором проходит спинной мозг. Тела позвонков соединены между собой через хрящевые межпозвоночные диски и удерживаются при помощи многочисленных связок. Благодаря такому соединению большая часть позвоночника является упругой и гибкой. Так как хрящевые диски могут сжиматься, то к вечеру рост человека уменьшается на 1-2 см, а при больших физических нагрузках даже больше.

Позвоночник разделяется на следующие отделы: шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков), поясничный (5 позвонков), крестцовый (5 позвонков) и копчиковый (4-5 позвонков). Чем ниже расположен позвонок в позвоночнике, тем больше на него нагрузка и тем массивнее его тело. В связи с переходом людей к прямохождению в позвоночнике образовались четыре изгиба, два из которых - лордозы - направлены выпуклостью вперед: шейный и поясничный, а другие два - кифозы - направлены выпуклостью назад: грудной и крестцовый. Благодаря лордозам и кифозам обеспечивается надежная амортизация головного мозга при ходьбе, беге, прыжках.

У человека, как и всех других млекопитающих, за исключением только ленивцев и ламантина, семь шейных позвонков, из которых два первых обеспечивают повороты головы. Верхний шейный позвонок - атлант - не имеет тела, а его дуги срослись с костями основания черепа.

Грудной отдел позвоночника состоит из 12 грудных позвонков, которые полуподвижно соединены с 12 парами ребер. Семь верхних ребер также полуподвижно соединены с грудной костью, или грудиной. Восьмые, девятые и десятые ребра соединены не прямо с грудиной, а через хрящи с вышележащими ребрами. Одиннадцатые и двенадцатые ребра, отходя от позвоночника, не доходят до грудины, а оканчиваются в мышцах. Грудина состоит из рукоятки, к которой присоединяются ключицы, тела, к которому присоединяются 1-7 пара грудных ребер, и мечевидного отростка. Грудные позвонки, ребра и грудина образуют грудную клетку, в которой расположены сердце, легкие, трахея и пищевод. Благодаря движениям грудной клетки осуществляется внешнее дыхание.

Поясничный отдел позвоночника образован пятью массивными поясничными позвонками.

Крестцовые позвонки (в количестве пяти) срастаются в единый прочный крестец, сросшийся с тазовыми костями. Такая мощная конструкция образовалась для того, чтобы обеспечить опору телу при переходе к прямохождению, и характерна только для человека. Окончательное срастание крестцовых позвонков происходит обычно к 18-20 годам.

Копчиковый отдел позвоночника у человека образован 4-5 маленькими сросшимися позвонками и до известной степени рудиментирован.

Скелет головы, называемый черепом, включает в себя 23-25 костей. Череп подразделяют на мозговой и лицевой отделы. Мозговой отдел черепа образован неподвижно соединенными костями: лобной, двумя теменными, двумя височными, затылочной, клиновидной и решетчатой. У новорожденного ребенка эти кости соединены между собой через многочисленные прослойки соединительной ткани и хряща, образующих роднички. Роднички делают череп эластичным, что необходимо при родах. Кроме того, объем мозга после рождения человека увеличивается за несколько первых лет жизни приблизительно в 5-6 раз, и необходимо, чтобы объем мозгового отдела черепа также соответственно возрастал. Окончательное окостенение швов происходит только к 20-25 годам. Известны случаи, когда швы черепа не окостеневают совсем, как, например, у великого философа И. Канта, дожившего до 80 лет. Кости мозгового отдела пронизаны многочисленными отверстиями, через которые проходят кровеносные сосуды и нервы. Самое крупное отверстие расположено в затылочной кости - через него спинной мозг соединяется с головным. Большие полости имеются в височных костях, в них расположены органы слуха и равновесия.

Лицевой отдел черепа образован многочисленными парными и непарными костями. Все они соединены между собой неподвижно, исключение составляет нижняя челюсть.

Скелет плечевого пояса служит для соединения скелета верхней конечности с остальным скелетом. В его состав входят две лопатки и две ключицы. Лопатки - плоские треугольные кости, расположенные на задней стороне грудной клетки и соединенные с ней только посредством мышц. Ключицы - 8-образные кости, соединенные с грудиной и лопаткой. Скелет свободной верхней конечности образован плечевой костью, костями предплечья (локтевой и лучевой) и костями кисти. Скелет кисти образован восемью костями запястья (у взрослого человека две кости срастаются, и остается семь), расположенными в два ряда; пятью костями пястья и фалангами пальцев. В большом пальце - две фаланги, а в остальных - по три.

Скелет тазового пояса служит для соединения скелета нижней конечности с позвоночником. Тазовый пояс образуется за счет срастания двух подвздошных, двух седалищных и двух лобковых костей. В месте соединения этих костей находится вертлужная впадина, в которую входит головка бедренной кости.

Скелет нижних конечностей образован бедренной костью, костями голени (большая и малая берцовая) и костями стопы. Стопа состоит из 7 костей предплюсны (самая крупная из которых - пяточная), 5 костей плюсны и фаланг пальцев (2 - в большом пальце и по 3 - в остальных).

Мыщцы человека

Различают три вида мышц: поперечнополосатые, гладкие и сердечные. Основная черта мышечных клеток состоит в том, что они способны преобразовывать химическую АТФ в механическую энергию сокращения.

Поперечнополосатые мышцы

Поперечнополосатые мышцы выполняют в организме целый ряд функций: передвижение человека и частей его тела в пространстве; поддержание позы; дыхание; жевание и глотание; артикуляция и мимика; защита внутренних органов. Большая часть поперечнополосатых мышц прикреплена к костям скелета, и их называют скелетными мышцами. К скелетным мышцам относят мышцы головы, туловища, конечностей. У среднего человека масса мышц составляет 30-40% от массы тела. У тренированных людей этот показатель достигает 50% . В теле человека насчитывают около 400 мышц.

Строение поперечнополосатых мышц и их сокращение

Поперечнополосатые мышцы сокращаются произвольно, то есть по нашему желанию. Сокращение происходит в том случае, когда к мышце приходят электрические импульсы из соответствующих отделов центральной нервной системы. Скелетные мышцы прикреплены к костям своими сухожилиями. Большинство скелетных мышц обеспечивают движение какого-либо сустава, делясь на сгибатели, разгибатели, приводящие сустав, отводящие сустав, вращатели сустава. Обычно в любом движении сустава участвуют несколько групп мышц. Мышцы, совместно участвующие в каком-то движении сустава, называют синергистами, а мышцы, участвующие в движении этого же сустава в противоположном направлении, - антагонистами. Например, в локтевом суставе сгибатель - двуглавая мышца - и разгибатель - трехглавая мышца - являются антагонистами. Так как работа каждого сустава находится под контролем высших отделов нервной системы, работа всех групп мышц, обслуживающих какой-либо сустав, происходит согласованно. Так, если необходимо согнуть локтевой сустав, то двуглавая мышца сокращается, а разгибатель - трехглавая - соответственно расслабляется, чтобы не мешать движению сустава. Если же двуглавая и трехглавая мышцы одновременно сократятся, развивая одинаковое усилие, то локтевой сустав зафиксируется в каком-то определенном положении.

Каждая мышца покрыта соединительнотканной оболочкой, отделяющей ее от других мышц. Эти оболочки участвуют в образовании сухожилий, которые образованы очень прочными соединительнотканными оболочками, сросшимися с костью. При травмах сухожилие обычно не разрывается, а отрывается от мышцы или кости. Сухожилие четырехглавой мышцы, например, способно выдержать нагрузку около 600 кг!

Образованы мышцы длинными многоядерными цилиндрическими клетками, которые называются мышечными волокнами. Диаметр этих клеток составляет от 5 до 100 микрон, а длина бывает очень большой и достигает 10-12 см. Каждое такое волокно состоит, в свою очередь, из множества тончайших нитей, способных к сокращению, - миофибрилл. Миофибриллы в мышечном волокне расположены параллельно. При большом увеличении под микроскопом видно, что миофибрилла поперечно исчерчена, то есть в ней чередуются темные и светлые участки, образующие повторяющиеся вдоль миофибриллы одинаковые участки - саркомеры. Каждая миофибрилла состоит из многих тысяч последовательно соединенных саркомеров. Они отделены друг от друга так называемыми 2-пластинами. Длина каждого саркомера - около 2,5 микрон. Саркомер образован нитями двух видов белков - актина и миозина. Нити актина прикреплены к 2-пластинам, а между нитями актина расположены более толстые нити миозина. На поперечном разрезе миофибриллы видно, что каждая нить миозина окружена шестью нитями актина.

Когда из центральной нервной системы по аксону нейрона приходит нервный импульс, то из утолщения на конце аксона, расположенного на поверхности мышечного волокна, выделяется небольшое количество особого химического вещества - медиатора. Такие утолщения в месте контакта нервной и мышечной клеток получили название нервно-мышечного синапса. Медиатором в синапсах скелетных мышц является ацетилхолин. Под действием ацетилхолина состояние актина и миозина меняется, и нити миозина начинают заходить глубже в промежутки между нитями актина. Таким образом, каждый саркомер укорачивается примерно в два раза, 2-пластины сближаются, и все мышечное волокно укорачивается или сокращается. Если сократилось большое число волокон какой-либо мышцы, то вся она сокращается, утолщаясь при этом. Как только действие ацетилхолина прекращается, происходит расслабление мышцы: миозин выходит из промежутков между нитями актина, длина всех саркомеров возвращается в исходное состояние, а следовательно, и длина всей мышечной клетки увеличивается до исходной.

Работа поперечнополосатых мышц

На работу мышц тратится большое количество АТФ. Вот почему содержание этого вещества в мышцах заметно выше, чем в клетках большинства органов. Скелетные мышцы способны развивать значительное усилие. Так, одно мышечное волокно, сокращаясь, способно поднять груз весом до 200 милиграммов. Считается, что во всех мышцах человека содержится около 30 миллионов волокон. Таким образом, все мышцы человека, сократясь одновременно, способны создать усилие в 30 тонн! Однако это чисто теоретический расчет, так как все мышцы не могут сократиться одновременно ни при каких условиях.

Чем чаще сокращается какая-либо мышца и чем выше на нее нагрузка, тем быстрее развивается в ней утомление. Утомлением называется временное снижение работоспособности мышц. Причины утомления заключаются в том, что при работе в мышце накапливаются продукты обмена, препятствующие ее нормальному сокращению: молочная кислота, фосфорная кислота, калий и др. Кроме того, при длительной работе происходит утомление в тех отделах мозга, которые управляют движениями. Однако при кратковременном прекращении работы, то есть отдыхе, работоспособность мышц быстро восстанавливается, так как кровь удаляет из мышц вредные продукты обмена. У тренированных людей это происходит очень быстро, а у людей с нетренированными мышцами кровоток в них слабее, продукты обмена выносятся медленно, и такие люди после физической работы долго мучаются болями в мышцах.

В естественных условиях мышца сокращается рефлекторно, под действием импульсов, приходящих из центральной нервной системы. Примером сгибательных рефлексов может служить коленный рефлекс. Рецепторы этого простейшего двигательного рефлекса лежат в сухожилиях мышц, и когда невропатолог ударяет молоточком по сухожилию, рецептор растяжения возбуждается и посылает нервные импульсы в спинной мозг. Рецептор представляет собой окончание аксона чувствительного (афферентного) нейрона.

Тела этих нейронов находятся в специальных узлах, расположенных вдоль спинного мозга. По аксону чувствительного нейрона возбуждение (сигнал о том, что сухожилие растянуто) достигает двигательного (эфферентного) нейрона или мотонейрона. Тела мотонейронов расположены в передних рогах спинного мозга. Мотонейрон возбуждается, и по его аксону возбуждение достигает ноги, мышца возбуждается и сокращается. Аксон мотонейрона ветвится в мышце и образует нервно-мышечные окончания (синапсы) на нескольких мышечных волокнах. Мотонейрон и те мышечные волокна, которыми этот мотонейрон управляет, вместе называются двигательной единицей. В глазных мышцах, где требуются очень тонкие движения, один мотонейрон управляет всего 2-5 мышечными волокнами, то есть двигательная единица очень маленькая. В мышцах пальцев руки в двигательной единице содержится 10-20 мышечных волокон. В икроножной мышце, которая не должна совершать очень тонких движений, двигательная единица включает до 1000 волокон.

Характер сокращения мышцы зависит от того, с какой частотой поступают к мышечным волокнам импульсы по аксонам мотонейронов. Если сокращение нужно лишь для поддержания позы, то частота поступающих импульсов равна 5-20 имп./сек, если же необходимо достичь резкого, сильного, длительного сокращения, то эта частота составляет приблизительно 50 имп./сек.

Группы поперечнополосатых мышц

Мышцы верхней конечности разделяют на: 1) мышцы пояса верхних конечностей; 2) мышцы свободной верхней конечности. Мускулатура пояса верхней конечности соединяет лопатку и ключицу с костями грудной клетки. Она обеспечивает движение в области плечевого сустава. Мускулатура свободной верхней конечности включает в себя мышцы плеча, обеспечивающие движение в плечевом и локтевом суставах; мышцы, предплечья, являющиеся сгибателями и разгибателями кисти и пальцев; мышцы кисти, обеспечивающие движение пальцев.

Мышцы, нижней конечности включают в себя: 1) мышцы таза; 2) мышцы свободной нижней конечности. К мышцам таза относят те мышцы, которые начинаются на тазовых костях и прикрепляются к бедренной кости. Эти мышцы участвуют в движении тазобедренного сустава. Кроме того, они участвуют в поддержании вертикального положения тела. К мышцам свободной нижней конечности относят мышцы бедра, сгибающие и разгибающие бедро и голень, а также участвующие в движении тазобедренного сустава; мышцы, голени, сгибающие и разгибающие стопу; мышцы стопы, участвующие в движении подошвы, пальцев и т. д.

К мышцам туловища относят мышцы спины, груди и живота. Мышцы спины участвуют в движении конечностей, обеспечивают вертикальность тела, наклоны и повороты туловища, принимают участие в движениях головы и шеи. Мышцы груди осуществляют движения верхней конечности, межреберные мышцы обеспечивают дыхательные движения. К мышцам груди относят также и диафрагму - мышцу, разделяющую полость тела на грудную и брюшную полости. Диафрагма имеет три отверстия, через которые проходят пищевод и два крупных сосуда - аорта и нижняя полая вена. Диафрагма участвует в дыхании. Когда к ее мышечным волокнам приходят импульсы от нейронов дыхательного центра, она опускается, и объем грудной клетки увеличивается для вдоха. Мышцы живота образуют стенки брюшной полости. Они защищают находящиеся в ней органы и участвуют в сгибании и поворотах туловища.

Мышцы шеи наклоняют и поворачивают голову, а также способны поднимать две верхние пары ребер, участвуя в дыхательных движениях. Мышцы этой группы образуют также нижнюю стенку ротовой полости, опускают нижнюю челюсть и способны изменять положение гортанных хрящей и языка, участвуя в произнесении некоторых звуков.

]Мышцы головы подразделяют на: 1) жевательные; 2) мимические; 3) мышцы, внутренних органов головы. Жевательные мышцы поднимают и опускают нижнюю челюсть, развивая очень значительные усилия при разгрызании, откусывании и пережевывании пищи. Мимические мышцы отличаются от всех скелетных мышц тем, что одним концом они прикреплены к костям черепа, а другим - к коже, изменяя при своем сокращении форму и глубину кожных складок. Мимические мышцы в основном располагаются вокруг отверстий: ротового, глазных, ушных, носовых - и анатомически независимы друг от друга. Сокращаясь, мимические мышцы способны отражать психическое состояние, настроение человека. У животных мимические мышцы развиты гораздо слабее, чем у человека. Мышцы внутренних органов головы, обеспечивают движения языка, мягкого нёба, глаз, среднего уха.

Гладкие мышцы

Гладкие мышцы входят в состав стенок внутренних органов: желудка, кишечника, матки, мочевого пузыря и др., а также большинства кровеносных сосудов. Гладкие мышцы сокращаются медленно и непроизвольно. Гладкомышечные клетки невелики: диаметр и составляет 2-10 микрон, а длина - 50-400 микрон. Эти клетки имеют одно ядро. Основой сократимости гладких мышц, так же как и поперечнополосатых, является взаимодействие белков актина и миозина. Однако нити актина и миозина расположены в клетках гладких мышц не так упорядоченно, саркомеры отсутствуют. Скорость скольжения актина относительно миозина мала: в 100 раз медленнее, чем в поперечнополосатых мышцах. Поэтому гладкие мышцы сокращаются так медленно - в течение десятков секунд. Но благодаря этому тратится меньше АТФ, образуется меньше продуктов обмена и гладкие мышцы могут находиться в состоянии сокращения очень долго, а утомление в них практически не развивается. Например, мышцы стенок артерий находится в сокращенном состоянии всю жизнь человека. Клетки гладких мышц очень тесно прижаты друг к другу, и между ними образованы специальные контакты, через которые возбуждение свободно переходит с одной клетки на другую. Поэтому при возбуждении одной клетки может возбудиться вся гладкая мышца, и по ней пройдет волна сокращения. Это очень важно для нормальных движений стенок желудка и кишечника.

Вся совокупность костей и их соединений (суставов, связок, мускулатуры), координируемая взаимосвязанными нервными структурами - так в анатомии характеризуется опорно-двигательная система (опорно-двигательный аппарат, локомоторная система). Исполняя роль защитника внутренних органов, этот аппарат претерпевает большие нагрузки и подвержен действию возрастных изменений в большей мере, чем другие системы организма. Нарушения функциональной способности скелетно-мышечного аппарата приводят к ухудшению подвижности, поэтому важно предупредить их в самом начале.

Что такое опорно-двигательная система

Мышечный каркас, соединенный определенным образом с костным скелетом посредством суставов и сухожилий, представляет собой опорно-двигательный аппарат. Благодаря слаженной работе ЦНС и окончаний костных рычагов осуществляется осознанная подвижность всех частей тела. На макроскопическом уровне структуру костей можно представить так:

- надкостница - плотная ткань, покрывающая трубчатые кости, идущие от нее нервные окончания проникают внутрь через микро-отверстия;

- компактная ткань - вещество коркового слоя кости, обеспечивает хранение химических элементов;

- трабекулярное вещество - губчатая ткань, состоящая из костных перегородок, расположенных в пространстве определенным образом, чтобы обеспечить сохранность артериальных каналов и костного мозга.

Строение

Кости, в своей совокупности, скелет, мышцы и соединительные структуры - вот, что входит в состав опорно-двигательной системы. Своим названием костно-мышечный аппарат обязан основообразующим элементам, к которым помимо основных составляющих относятся такие соединения:

- синартрозы;

- суставы;

- сухожилия;

- связки.

Активная часть опорно-двигательного аппарата

Мышцы, диафрагма, стенки органов составляют активную часть локомоторной системы. Мышечное волокно, состоящее из сократительных нитей, обеспечивает функцию движения всех частей опорно-двигательного аппарата, включая мимику лицевого отдела. Химическая энергия под воздействием импульсов головного и спинного мозга преобразуется в механическую, чем достигается подвижность системы.

Пассивная часть

Скелет, образованный костями разного вида, - это пассивная часть костно-мышечной системы. Структурными элементами этой области являются:

- череп;

- позвоночник;

- грудная клетка (ребра и грудина);

- конечности (верхние состоят из костей предплечья, плеча, кисти, нижние - из костей бедренных, голени, стопы).

Функции

Понять, какие функции выполняет система органов движения, можно исходя из ее названия, но обеспечение возможности совершать двигательные действия - далеко не исчерпывающий список всего функционала опорно-двигательного аппарата, который описан в таблице:

| Функции опорно-двигательной системы | Значение для организма |

| Обеспечивает фиксирование внутренних органов, мышц, сухожилий и связок |

|

| Защитная | Препятствует повреждению органов |

| Локомоторная | Под влиянием нервных импульсов достигается взаимодействие костей и связок, приводящих в движение мышцы |

| Рессорная | Снижает степень нагрузки, приходящейся на связки во время двигательной активности, уменьшает сотрясение органов |

| Гемопоэз | Защищает красный костный мозг, где появляются новые клетки крови |

| Метаболическая | Участвует в обменных процессах, обеспечивает постоянный состав крови |

| Запасающая | Образование запаса минеральных соединений |

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы

Невзирая на то, что кости кажутся постоянной субстанцией, они на протяжении всей жизни обновляются и изменяются. Каждые 10 лет происходит полная замена структурной костной системы, и для правильного формирования ее химического состава необходимы определенные условия. Придерживаясь приведенных ниже правил, можно продлить здоровье опорно-двигательного аппарата и предотвратить развитие нарушений функциональности его отделов:

- употребление пищи, содержащей достаточное количество кальция и фосфора;

- обеспечение поступления в организм жизненно необходимых витаминов;

- поддержание мышечной активности;

- контроль уровня стресса;

- соблюдение режима отдыха;

- отказ от вредных привычек.

Нарушения опорно-двигательной системы

Причины, провоцирующие возникновение нарушений костно-мышечной системы, подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним относятся те, которые оказывают воздействие на внутренние органы и системы, способствуя повреждениям костной ткани. Это может быть недостаток необходимых витаминов и минералов в организме (например, рахит - форма авитаминоза, при которой теряется прочность костей, причиной является недостаток витамина Д). Внешние причины - это неконтролируемые человеком события, влияющие на целостность костей опорно-двигательного аппарата, т.е. травмы.

Неправильное положение тела во время движения или в период покоя (осанка) и уплощение подошвы (плоскостопие) оказывают постепенное, но постоянное деформирующее воздействие на локомоторную систему. Все повреждения, повлекшие за собой нарушения скелетно-мышечной системы, могут привести к развитию серьезных заболеваний, если не ликвидировать их на ранних этапах.

Заболевания

Частичное или полное ограничение одной из функций опорно-двигательного аппарата является симптомом заболевания. Причина его появления подразделяет болезни на первичные и вторичные. Если эта патология возникает вследствие нарушений локомоторной системы, то она считается первичной. Вторичными являются те заболевания опорно-двигательной системы, которые вызваны сопутствующими факторами. Симптоматика, вероятные причины и предполагаемые способы лечения изложены в таблице:

| Название заболевания локомоторной системы | Симптомы болезни | Способ лечения |

|

| Деструктивные процессы соединительной ткани мелких суставов | Наследственность, инфекции, поражающие иммунную систему | Хирургическое вмешательство, терапия, направленная на снижение болевого синдрома |

|

| Воспалительные процессы, возникающие в суставных синовиальных сумках | Травмы, повторяющиеся механические повреждения | Антибиотикотерапия, гормональные препараты |

|

| Неподвижность, костное сращение | Посттравматические инфекционные поражения | ||

| Остеоартрит (остеоартроз) | Дегенерация, происходящая в хрящевых тканях, хрящевой разрыв | Возрастные изменения, генетическая предрасположенность, последствия травм | Физиотерапия, лечебная гимнастика |

| Воспаление мускулатуры, сопровождающееся болью при мышечном сокращении | Переохлаждение, подверженность длительному мышечному напряжению (спортивные нагрузки, определенный род деятельности) | Медикаментозное лечение с применением анальгетиков и обезболивающих препаратов |

|

| Тендинит | Развитие дистрофии сухожилий | Компрессия поврежденной области, при хронической форме необходим прием анальгетиков и противовоспалительных средств |

|

| Остеопороз | Нарушение строения костной ткани на микроскопическом уровне | Гормональные сбои, воздействие вредных привычек, авитаминоз | Гормональная терапия, прием витаминосодержащих препаратов |

Комплексный подход к лечению

Появление первых болевых ощущений, чувства дискомфорта при движениях, должны служить поводом для обращения к врачу. Большинство болезней всех отделов опорно-двигательного аппарата легко можно излечить в начальной стадии патологического процесса. Медицина предлагает ряд профилактических и лечебных мер, направленных на оздоровление позвоночника, среди которых эффективными являются следующие:

- иглотерапия;

- мануальные массажи;

- воздействие природных и искусственно создаваемых факторов (магнитотерапия, ультразвук, ток, лазер);

- лечебная физкультура;

- протезирование и другие виды хирургического вмешательства;

- лекарственные препараты.

Видео